合肥列入疫区,一座城市的韧性考验与集体觉醒

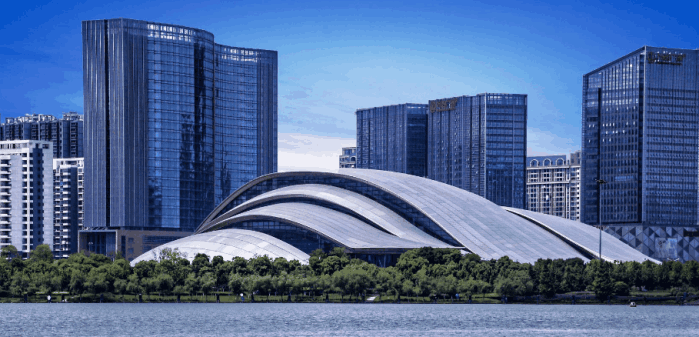

2022年10月20日,合肥市疫情防控应急指挥部发布通告,宣布将部分区域划定为中高风险区,这个素有"科技之城"美誉的城市,一夜之间被贴上了"疫区"的标签,当"合肥列入疫区"的消息在社交媒体上迅速传播,我们看到的不仅是一个地理空间的临时界定,更是一座现代化城市面对突发公共卫生事件时的全方位考验,合肥的抗疫历程,折射出中国城市治理的现代化进程,也展现了普通市民在危机中的集体觉醒与非凡韧性。

合肥的疫情来得突然而迅猛,10月18日发现首例阳性病例后,病毒如野火般在多个区域蔓延,瑶海区、包河区相继出现聚集性感染,蜀山区的某个社区更是在短短三天内确诊了二十余例,面对这种局面,合肥市政府迅速启动应急预案,划定三个高风险区和七个中风险区,涉及人口超过80万,决策之迅速、范围之精确,体现了这座省会城市在经历前几轮疫情考验后积累的应急管理能力,特别值得注意的是,此次封控区域的划定采用了"精准网格化"方法,以街道、社区甚至小区楼栋为单位,而非传统的"一刀切"式封城,这种精细化治理思维正是城市管理现代化的生动体现。

在疫情风暴的中心,合肥的公共服务体系展现出了惊人的弹性,被封控的瑶海区某大型社区,居民近两万人,在封控令下达后的四小时内,就完成了第一轮全员核酸检测,这背后是社区卫生服务中心与市级医院的高效联动,以及连夜调集的300余名医护人员,更令人惊叹的是合肥的物资保供系统——市级储备仓库与永辉超市、谊品生鲜等本地企业的数字化供应链实时对接,通过"线上下单+无接触配送"模式,在封控首日就完成了1.2万单生活物资的精准投送,合肥市大数据中心开发的"疫情保供地图",实时监控各封控区物资库存与配送情况,这种科技赋能的城市治理方式,让传统意义上的"疫区"有了全新的应对模式。

与冰冷的疫情数据形成鲜明对比的,是合肥市民展现出的温暖与理性,在包河区的一个封控小区,退休教师王阿姨自发组建了"邻里帮帮团",通过微信群为独居老人代购药品;蜀山区某IT公司的程序员们开发了简易的"物资需求收集表",帮助社区工作者提高效率;更有无数普通市民严格遵守防疫规定,在社交媒体上自发传播正能量,特别值得一提的是合肥市民对"临时封控"表现出的理解与配合——某封控小区在接到通知后的两小时内,居民核酸检测率就达到了98%,这种高度的公民意识,正是城市文明程度的真实写照,当个别外地网友对"合肥疫区"标签产生误解时,合肥市民没有急于辩解,而是用"#合肥加油#"的话题分享抗疫中的感人瞬间,展现出难能可贵的城市自信。

将合肥的此次疫情应对放在中国城市抗疫的大背景下观察,会发现若干值得深思的特点,与2020年初武汉疫情时的措手不及不同,合肥展现的是一套成熟的应急响应机制;与某些城市过度防疫引发的争议相比,合肥的防控措施显示出较强的精准性与科学性,尤其值得注意的是合肥对科技手段的应用——中科大先研院开发的AI流调系统将传统需要4小时的流调工作压缩到40分钟;"合事通"政务平台开通的疫情专区,实现了政策发布、诉求反馈、在线问诊的一站式服务,这种技术驱动型的抗疫模式,或许代表着中国城市应对公共卫生危机的新方向。

疫情如同一面镜子,照出了合肥城市治理的亮点,也映照出需要改进的空间,部分老旧小区因基础设施落后,在封控期间暴露出物资配送"最后一百米"的瓶颈;某些区域的核酸检测点布局不够合理,导致人员短时聚集;少数市民对长期防疫产生的倦怠心理也需要关注,这些问题的暴露并非坏事,它为合肥乃至中国城市提供了宝贵的改进契机,正如合肥市委书记在疫情防控会议上强调的:"每一次疫情都是对城市治理能力的压力测试,我们要把短板补得再扎实一些,把基础打得再牢靠一些。"

"合肥列入疫区"这个临时性标签终将随着疫情平息而摘除,但它留给这座城市的启示却会长久存在,我们看到,现代城市的韧性不仅在于高楼大厦和GDP数字,更在于治理体系的敏捷性、公共服务的包容性和市民社会的成熟度,合肥的抗疫实践证明,中国城市正在走出简单化封控的初级阶段,迈向更加科学、精准、人性化的公共卫生治理新阶段,在这个过程中,普通市民从被动的"管理对象"转变为积极的"抗疫主体",这种公民意识的觉醒,或许比暂时的疫情更值得被历史铭记。

当合肥的疫情逐渐得到控制,人们回望这段特殊时期时,或许会发现"疫区"这个标签下掩盖的真正故事——不是恐慌与混乱,而是一座城市在危机中的自我更新与成长,从政府部门的科学决策,到基层工作者的日夜坚守,从科技企业的创新助力,到普通市民的自觉配合,合肥展现的是一幅现代城市应对系统性风险的全景图,这种经验对于仍在与疫情斗争的中国乃至全球城市而言,无疑具有重要的参考价值,疫情终将过去,而合肥在这场考验中获得的治理智慧与城市精神,将成为推动其未来发展的持久动力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~