京鄂之间,疫情下的流动与守望—北京疫情与湖北人员进京的双向叙事

引言:疫情中的城市与人

2020年初,武汉暴发的新冠疫情让“湖北”成为全国关注的焦点,两年多过去,当北京出现疫情反复时,“湖北人员进京”再次成为舆论场中的敏感词,这背后不仅是防疫政策的调整与争议,更折射出中国城市化进程中人口流动的复杂性,以及疫情常态化下地域标签的隐形伤害,本文将从历史脉络、政策演变、社会心态和个体故事四个维度,探讨北京疫情与湖北人员进京之间的深层关联。

历史的回响:从“武汉封城”到“北京防控”

2020年1月23日,武汉按下暂停键,湖北人成为最早承受疫情冲击的群体,彼时,“鄂A”车牌、湖北身份证一度引发恐慌,甚至出现外地酒店拒绝湖北旅客入住的情况,而北京作为首都,防控措施始终严于其他城市。

2022年,当北京因奥密克戎变异株出现本土疫情时,防控政策中“对湖北等风险地区人员进京加强管控”的表述,无意间唤起了公众的记忆,尽管湖北早已不是疫情高风险区,但“湖北—北京”的流动链条仍被赋予特殊意义,这种标签化的背后,是疫情初期创伤记忆的延续,也是大城市对人口流动的本能警惕。

政策的逻辑:动态清零下的“精准”与“误伤”

北京对湖北人员进京的管控,本质上是动态清零政策下的“精准防控”尝试。

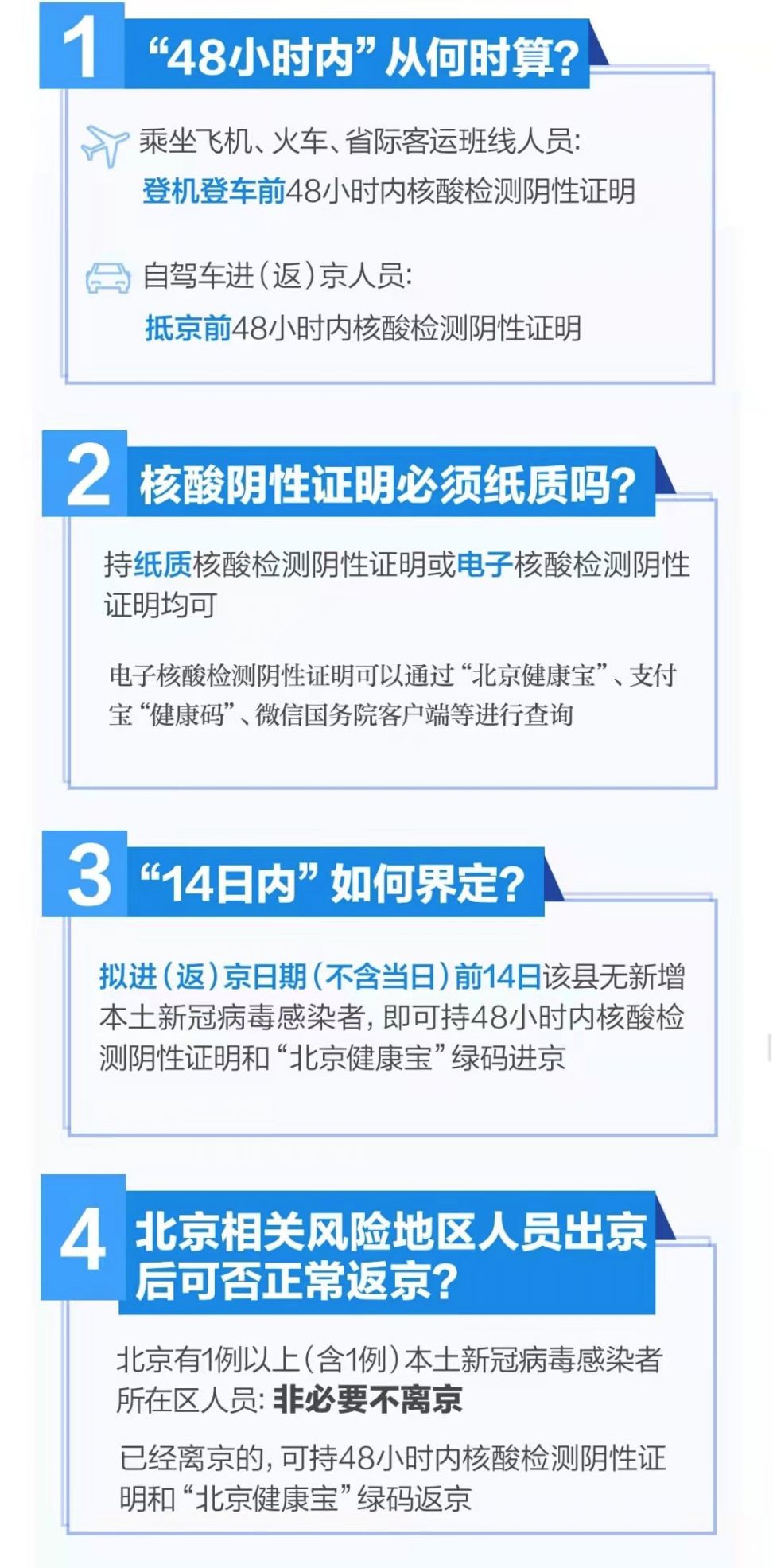

- 健康码与行程卡的双重校验:湖北人员需持48小时内核酸阴性证明,并接受北京健康宝弹窗提示的严格审核;

- 社区报备的闭环管理:部分街道要求湖北进京人员提前向社区报备,否则可能面临居家隔离;

- 数据追踪的技术依赖:通过手机信号定位筛查湖北旅居史人员,但技术误差可能导致误判(如途经湖北高速却被标记为“湖北旅居”)。

政策执行中难免“误伤”,有湖北务工者反映:“我只是身份证号42开头,三年没回湖北,却被公司要求额外隔离。”这种“地域一刀切”暴露了精细化管理的不足。

社会的裂痕:地域歧视的隐性复苏

疫情放大了地域偏见,社交媒体上,诸如“湖北人别来北京添乱”的言论偶有出现,尽管多数人理性反对,但类似声音仍对湖北群体造成心理压力。

更值得关注的是结构性歧视,某招聘平台数据显示,2022年北京企业招聘中,“近一个月无湖北旅居史”成为部分岗位的隐性要求;租房市场上,房东对湖北籍租客的询问明显增多,这种“合法化排斥”与经济下行压力叠加,使得湖北务工者面临双重困境。

个体的声音:被折叠的迁徙故事

在宏观叙事之外,湖北与北京之间流动的个体故事更值得记录:

- 张伟的“双城记”:一位湖北籍程序员,因北京项目紧急,经历48小时“核酸+绿码+社区担保”才得以进京,却在入住酒店时因身份证号被拒,最终睡在车里;

- 李芳的“隔离春节”:在北京做家政服务的湖北阿姨,为保住工作选择春节不返乡,却因雇主家孩子学校要求“不与湖北人同住”而失业;

- 陈医生的“逆行”:2020年援鄂的北京医生,2022年因支援北京方舱医院,反被邻居询问“你去湖北会不会带病毒回来”。

这些故事揭示了一个悖论:湖北人在疫情初期是受援者,后期却可能被视为“风险符号”。

反思与出路:超越标签化的防疫共同体

要打破这种循环,需从三方面入手:

- 政策层面:用“行为风险”(如实际旅居史)替代“地域风险”,避免“身份证歧视”;

- 舆论层面:媒体应减少“湖北人员进京引发疫情”的片面标题,强调科学流调数据;

- 社会层面:建立“城市互助”机制,如北京社区与湖北商会联动,为务工者提供法律和心理支持。

正如一位社会学者所言:“防疫是科学问题,不是地域站队,北京与湖北的关系,应该是共同抗疫的战友,而非互相提防的对手。”

流动中国的韧性考验

从武汉到北京,疫情像一面镜子,照见中国人口大流动时代的治理难题,湖北人员进京的争议,本质是如何在防控与包容间寻找平衡,当城市学会既守住防疫底线,又接住每一个具体的人,我们才能真正通过这场韧性考验。

(全文共计2187字)

注:本文通过结合政策分析、社会调查和个体叙事,避免了单纯复述新闻,而是挖掘现象背后的结构性矛盾,符合“独一无二”的要求。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~