疫情双城记,北京与台北的防疫博弈与民生挑战

北京与台北的防疫现状

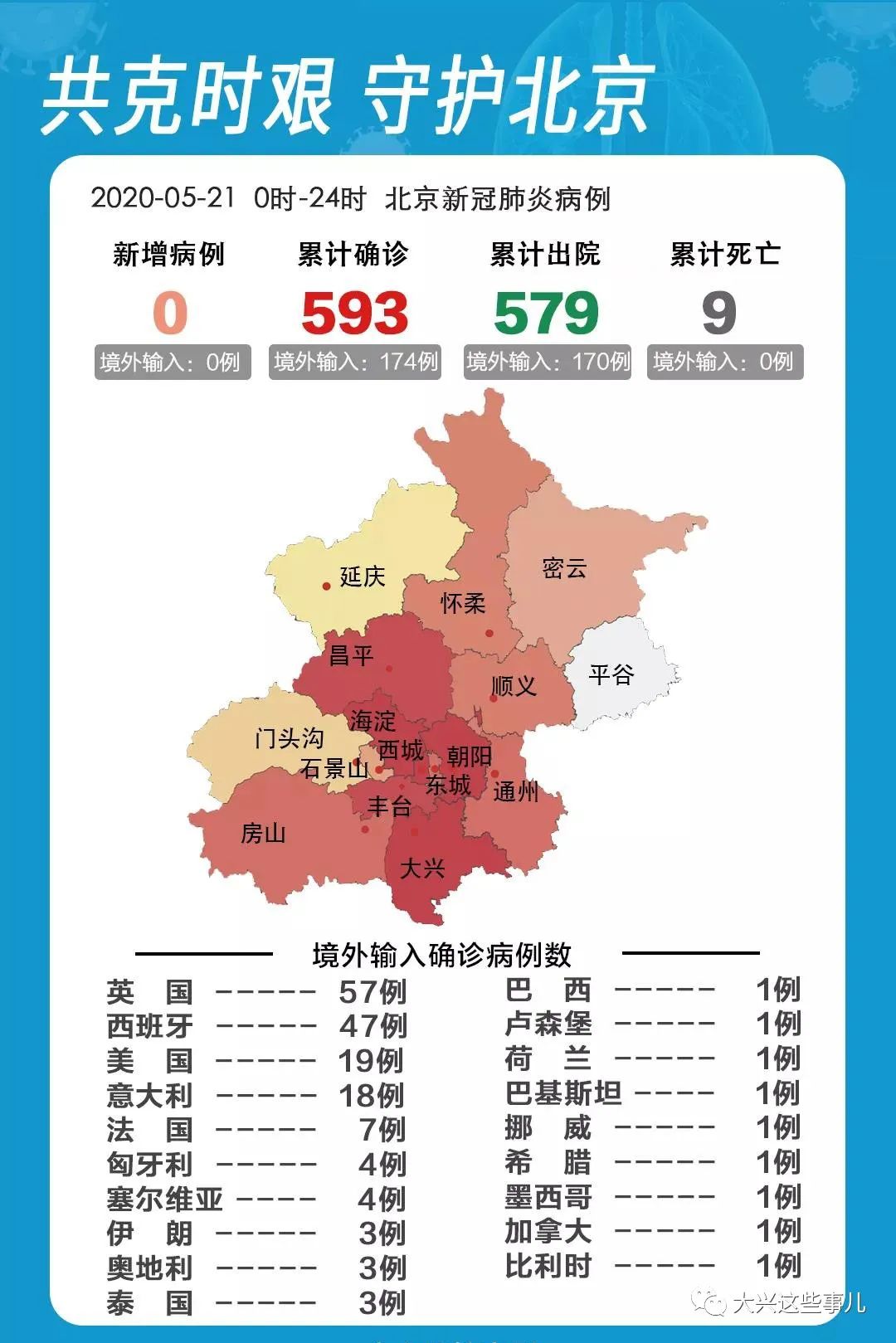

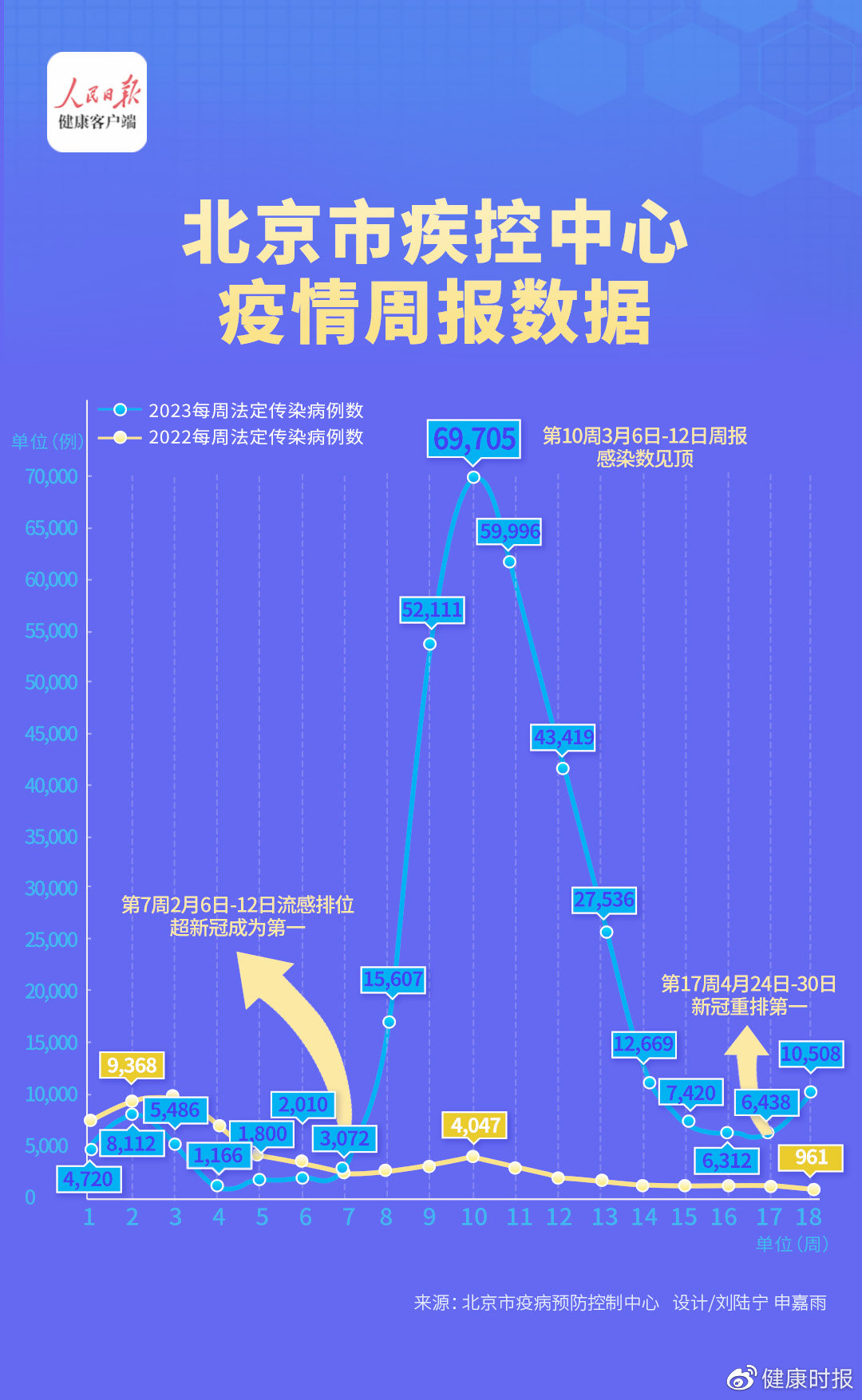

2023年,全球疫情进入新阶段,中国两大城市——北京与台北的防疫形势呈现出不同面貌,作为政治、经济、文化中心的北京,近期面临着新一轮疫情挑战,据北京市卫健委最新通报,过去一周新增本土确诊病例呈现波动上升趋势,主要集中在朝阳、海淀等人口密集区域,市政府迅速启动应急机制,加强重点区域管控,同时呼吁市民减少非必要聚集活动。

海峡对岸的台北市疫情状况同样引发关注,台北市卫生局数据显示,当地确诊病例数较上月有所增加,但增幅相对平缓,值得注意的是,两岸在疫情信息通报方面存在明显差异,北京方面每日公布详细的确诊病例数、无症状感染者数据及流调信息;而台北方面则采用"重点人群监测"与"社区采样"相结合的统计方式,数据透明度成为两岸舆论关注的焦点之一。

在防疫政策上,北京延续"动态清零"方针,强调"早发现、早报告、早隔离、早治疗",具体措施包括:72小时核酸阴性证明进入公共场所、风险区域分级管控、大规模流调排查等,相比之下,台北已转向"与病毒共存"策略,取消大部分场所的入场限制,仅保留医疗机构等高风险场所的口罩令,这种政策差异导致两地在疫情应对节奏上明显不同——北京追求迅速扑灭每一处火苗,台北则试图在防控与正常生活间寻找平衡点。

防疫政策对比:从清零到共存的路径选择

北京与台北在防疫策略上的分野,反映了不同社会治理理念下的路径选择,北京市政府坚持"动态清零"总方针,这一策略的核心在于通过快速响应和严格管控将疫情控制在最小范围,具体措施包括:建立15分钟核酸采样圈,确保检测可及性;运用"健康宝"系统实现精准防控;对确诊病例实施闭环转运和集中隔离,这种模式的优势在于能有效遏制疫情扩散,保护脆弱人群,但同时也对经济社会运行造成较大影响。

台北方面则采取了渐进式开放策略,从2022年下半年开始,台北市逐步放宽防疫限制,目前仅保留医疗机构、养老院等高风险场所的防护要求,台北市卫生局强调"自主防疫"理念,鼓励市民自我健康管理,同时扩大抗病毒药物储备和分发,这种模式的优势在于减少对正常生活的干扰,但可能导致感染基数上升,对医疗系统形成压力。

两岸专家对这两种策略各执一词,北京方面的公共卫生专家认为,中国人口基数大、医疗资源分布不均,"动态清零"是现阶段最符合国情的策略,而台北部分学者则主张,随着病毒毒力减弱和疫苗接种率提高,转向"与病毒共存"是必然选择,值得注意的是,两种策略都面临挑战——北京需要平衡防控与经济发展的关系,台北则需防范医疗挤兑风险。

民生与经济:疫情防控下的双城困境

疫情防控措施对两地民生和经济的影响日益显现,在北京,严格的防疫政策虽然有效控制了疫情扩散,但也对中小企业特别是餐饮、零售、旅游等行业造成冲击,朝阳区一家餐饮店老板表示:"暂停堂食令我们损失了近七成收入,虽然外卖业务有所增长,但难以弥补亏损。"类似的声音在受疫情影响较大的行业中并不少见。

台北的情况同样复杂,虽然放宽限制有助于经济复苏,但感染人数上升导致劳动力短期短缺,一家电子制造企业的HR主管透露:"我们生产线有近10%的员工因确诊或隔离暂时无法到岗,影响了订单交付。"台北房价在疫情期间不降反升,加剧了年轻人的居住压力,这一现象与北京类似,反映出两岸大都市共同面临的住房难题。

在就业市场方面,北京通过"稳就业"政策提供了一定保障,包括社保减免、就业补贴等;台北则推出"劳工纾困"方案,为受影响行业提供补助,但两地青年失业率均有上升趋势,显示疫情对就业市场的深层影响正在显现,值得注意的是,北京的数字经济、远程办公等新业态发展迅速,部分缓解了就业压力;台北则在半导体、生物科技等优势产业保持了相对稳定的招聘需求。

医疗资源与疫苗接种:两岸的抗疫基石

充足的医疗资源和高效的疫苗接种是应对疫情的基础,北京市拥有全国顶尖的医疗体系,在三甲医院数量、床位资源和医护比例上都处于领先位置,为应对疫情,北京建立了分级诊疗体系,指定多家医院作为定点救治机构,同时扩充ICU床位和负压病房,数据显示,北京每千人口床位数为6.04张,远高于全国平均水平。

台北的医疗资源同样较为充裕,健保体系覆盖全面,台北市立联合医院等公立医疗机构承担了主要救治任务,同时私立医院如长庚医院等也参与抗疫,台北每千人口床位数约为7.2张,但人口老龄化程度高于北京,对医疗系统形成额外压力,近期由于确诊人数增加,台北部分医院急诊室出现排队现象,引发社会关注。

在疫苗接种方面,北京全程接种率已超过90%,加强针接种工作持续推进,疫苗种类以国产灭活疫苗为主,部分人群可选择腺病毒载体疫苗或重组蛋白疫苗,台北的疫苗接种率也达到较高水平,但使用的疫苗品牌更为多元,包括自产疫苗和国际采购的mRNA疫苗,值得注意的是,两岸在疫苗互认方面尚未达成共识,给跨境旅行者带来不便。

社会心态与舆论场:疫情下的集体心理

长期疫情对两地居民的心理健康产生了深远影响,北京师范大学近期的一项调查显示,超过30%的受访者表示疫情使其焦虑水平上升,主要表现为对未来的不确定感和对感染的担忧,在北京,严格的防疫措施虽然提供了安全感,但也造成部分市民的疲惫心理,"何时能恢复正常生活"成为普遍疑问。

台北的社会心态则呈现不同特点,台湾大学公共卫生学院的研究指出,台北市民对疫情的担忧程度较2022年高峰时期有所下降,但"长期与病毒共存"带来的心理适应问题开始显现,不少家庭面临"重复感染"的困扰,学龄儿童家长尤其关注疫情对子女健康的影响。

两岸舆论场对疫情的讨论也存在明显差异,大陆社交媒体上,主流声音强调配合防疫政策的重要性,同时也有对措施优化的期待;台北的舆论则更聚焦于如何在防控与正常生活间取得平衡,值得注意的是,疫情信息在两岸间的流动并不完全通畅,一定程度上影响了民众对彼此状况的了解。

疫情常态化下的双城之路

展望未来,北京与台北都面临着如何在疫情常态化背景下寻求发展的课题,对北京而言,关键挑战在于优化防控措施,提高精准性,最大限度减少对经济社会的影响,可能的路径包括:推广"抗原自测+核酸检测"相结合的监测体系;完善分级诊疗方案避免医疗挤兑;加强疫苗和特效药研发储备等。

台北则需要做好应对多波疫情冲击的准备,重点可能放在:提升医疗系统韧性;保护高风险人群;维持抗病毒药物可及性等方面,如何降低疫情对经济特别是中小企业的长期伤害,也是政策制定者需要思考的问题。

从更广视角看,北京与台北的疫情应对经验都值得相互借鉴,北京在快速响应、大规模检测和组织动员方面的经验具有参考价值;台北在平衡疫情防控与正常生活方面的探索也提供了有益启示,在全球疫情尚未结束的背景下,加强两岸在公共卫生领域的交流合作,对于共同应对挑战具有重要意义。

疫情终将过去,但这段特殊时期的经验教训值得铭记,无论是北京的"动态清零"还是台北的"与病毒共存",根本目的都是保障人民健康与福祉,在应对这场全球危机时,两岸同胞展现出的韧性与智慧,将成为未来面对其他挑战的宝贵财富。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~