疫情双城记,合肥突发管控与南京防控升级背后的防疫启示

引言:疫情下的城市应对

2022年,新冠疫情反复波动,多地防控政策动态调整,合肥与南京作为长三角重要城市,近期因疫情关联事件引发关注,合肥某区突发局部管控,南京则因外省输入病例升级防控措施,两座城市的应对策略,既折射出中国防疫的精准化趋势,也为后续常态化防控提供了样本,本文将结合两地最新动态,分析疫情下的城市治理逻辑与公众应对启示。

合肥事件:突发疫情与快速响应

事件背景

10月中旬,合肥市蜀山区在常态化核酸检测中发现阳性病例,溯源显示与外地输入关联,当地立即启动应急机制,划定中高风险区,对部分小区实施临时管控,并开展多轮全员核酸筛查。

防控措施亮点

- 精准封控:仅封闭病例活动轨迹涉及的3个小区,避免“一刀切”。

- 物资保障:启用“线上采购+无接触配送”模式,确保居民生活需求。

- 舆情响应:官方微博每小时更新进展,辟谣不实信息,缓解公众焦虑。

争议与反思

部分市民反映“黄码转绿码”流程繁琐,暴露出应急系统衔接问题,专家建议优化健康码申诉机制,减少对正常出行的影响。

南京最新消息:外防输入与常态化防控

疫情动态

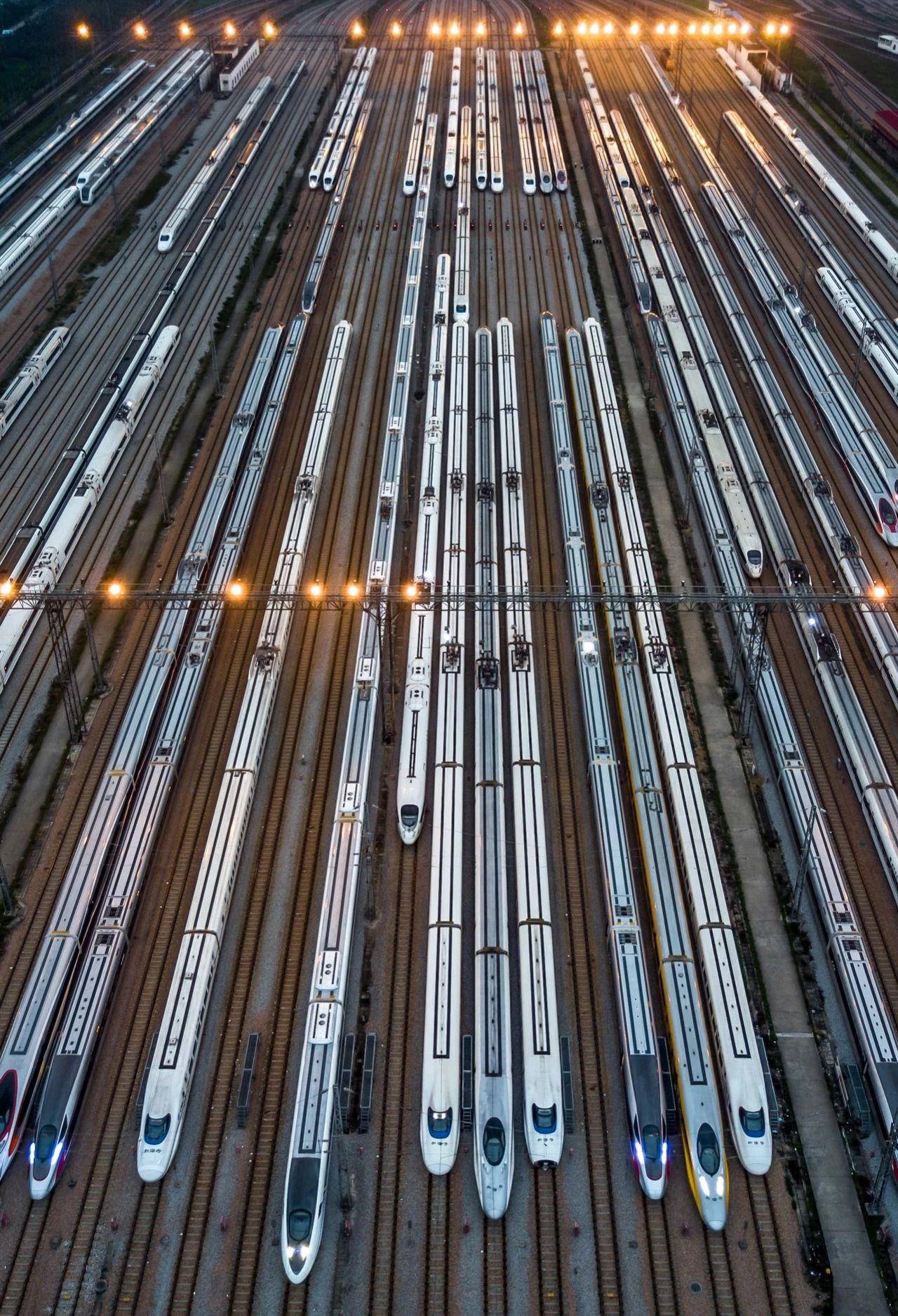

10月下旬,南京陆续报告多例外省输入病例,涉及高铁站、商场等公共场所,疾控部门通过流调锁定密接者超2000人,相关场所已完成消杀。

政策调整

- 核酸频次加密:进出公共场所需持72小时核酸证明,重点行业人员每日一检。

- 交通管控强化:对风险地区来宁人员实行“落地检+三天三检”。

- 科技赋能:在禄口机场试点“智能测温门”,提升筛查效率。

市民生活影响

尽管防控收紧,南京未采取全域静默,商场、景区限流开放,中小学线下教学正常进行,体现“动态清零”下的平衡策略。

合宁双城对比:防疫模式的异同

共性经验

- 快速响应机制:两地均在24小时内完成流调、管控、通报闭环。

- 信息公开透明:通过新闻发布会、政务新媒体等渠道高频次发布信息。

差异化策略

- 合肥:侧重“以快制快”,通过小范围管控降低社会成本。

- 南京:依托大城市资源,强调“科技+人力”双重筛查网络。

公众关注的焦点问题

防疫政策会否进一步收紧?

专家分析,两地目前以“精准防控”为主,除非出现大规模社区传播,否则不会轻易升级至全域静态管理。

跨省出行是否受限?

合肥、南京均未限制低风险区人员流动,但需提前查询目的地核酸要求。

秋冬季节如何自我保护?

- 及时接种加强针疫苗

- 避免聚集,佩戴口罩

- 主动配合常态化核酸检测

深度思考:后疫情时代的城市治理

平衡防疫与民生

合肥的“最小单元管控”和南京的“重点场所防控”表明,未来防疫需更注重减少对经济和社会运行的影响。

科技防疫的潜力与挑战

两地均运用大数据追踪轨迹,但个人信息保护问题仍需完善立法。

公众心理疏导的重要性

长期疫情易引发焦虑,需加强社区心理援助服务,如合肥推出的“线上心理咨询热线”。

从应急到常态化的长跑

合肥与南京的案例证明,中国防疫已进入“科学精准”阶段,如何在控制疫情的同时保障城市活力,将是所有管理者面临的共同课题,公众也需保持理性,既不过度恐慌,也不松懈防护,共同守好疫情防控的“最后一公里”。

(全文约1500字)

注:本文基于公开报道梳理,具体政策请以官方最新通知为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~