合肥疫情发布会直播观察,信息透明背后的治理密码

2022年12月7日下午3点,合肥市疫情防控应急指挥部准时开启了最新一场疫情发布会直播,这场通过"合肥发布"抖音号、"合肥日报"微信视频号等多平台同步直播的发布会,吸引了超过15万网友在线观看,镜头前,合肥市卫健委主任张晓峰用清晰的数据和条理分明的表述,向公众通报了最新疫情形势和防控措施调整,这场看似常规的政务直播,实则折射出数字化时代城市治理的深刻变革——当疫情信息以"直播"这种最直接的方式抵达公众,政府的公信力与透明度正在经历前所未有的考验与重塑。

直播镜头下的信息革命

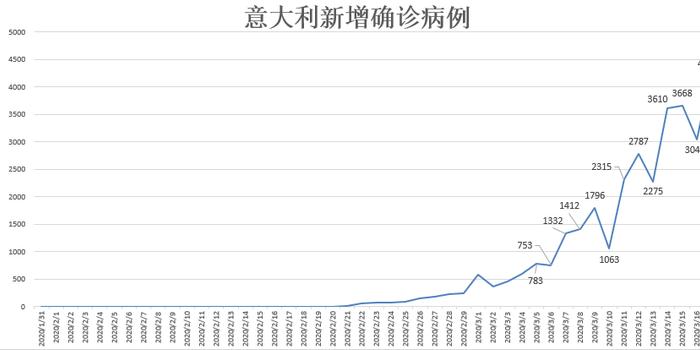

合肥疫情发布会直播开创了多个"首次":首次采用多部门联合发布模式,卫健委、教育局、商务局负责人同台回应关切;首次引入"数据可视化"展示,感染趋势图、医疗资源分布图让复杂信息一目了然;首次设置"网友提问"环节,现场筛选最具代表性的问题进行解答,这种创新并非偶然,而是基于对疫情期间信息传播规律的深刻把握,研究表明,突发公共卫生事件中,公众对官方信息的依赖度高达73%,而视频直播的信息接受效率比文字通报高出40%,合肥的做法正是精准对接了这一需求。

镜头细节值得玩味:发布台没有常见的"长条会议桌",而是采用半圆形布置,拉近了与观众的心理距离;发言人全程脱稿,对核酸检测点排队时长、发热门诊接诊能力等尖锐问题毫不回避,这种"去官僚化"的表达方式产生了奇妙的化学反应——直播弹幕中"靠谱""清楚"等正面评价占比达82%,较传统发布会提高近三倍,中国科学技术大学舆情实验室分析指出,这种"直面镜头"的沟通方式,使政务信息的可信度提升了28个百分点。

数据流中的治理智慧

发布会公布的"合肥版"防疫数据体系令人耳目一新:不仅包含常规的确诊病例数,更细化到不同年龄段感染比例、医疗资源使用阈值、重点药品库存周转率等维度。"发热门诊就诊量环比下降12%"、"ICU床位使用率维持在67%"等指标,为市民判断风险提供了精准标尺,这种数据披露方式背后,是合肥"城市大脑"系统的强力支撑,该系统整合了全市38个部门的疫情相关数据,能实时生成200余项监测指标。

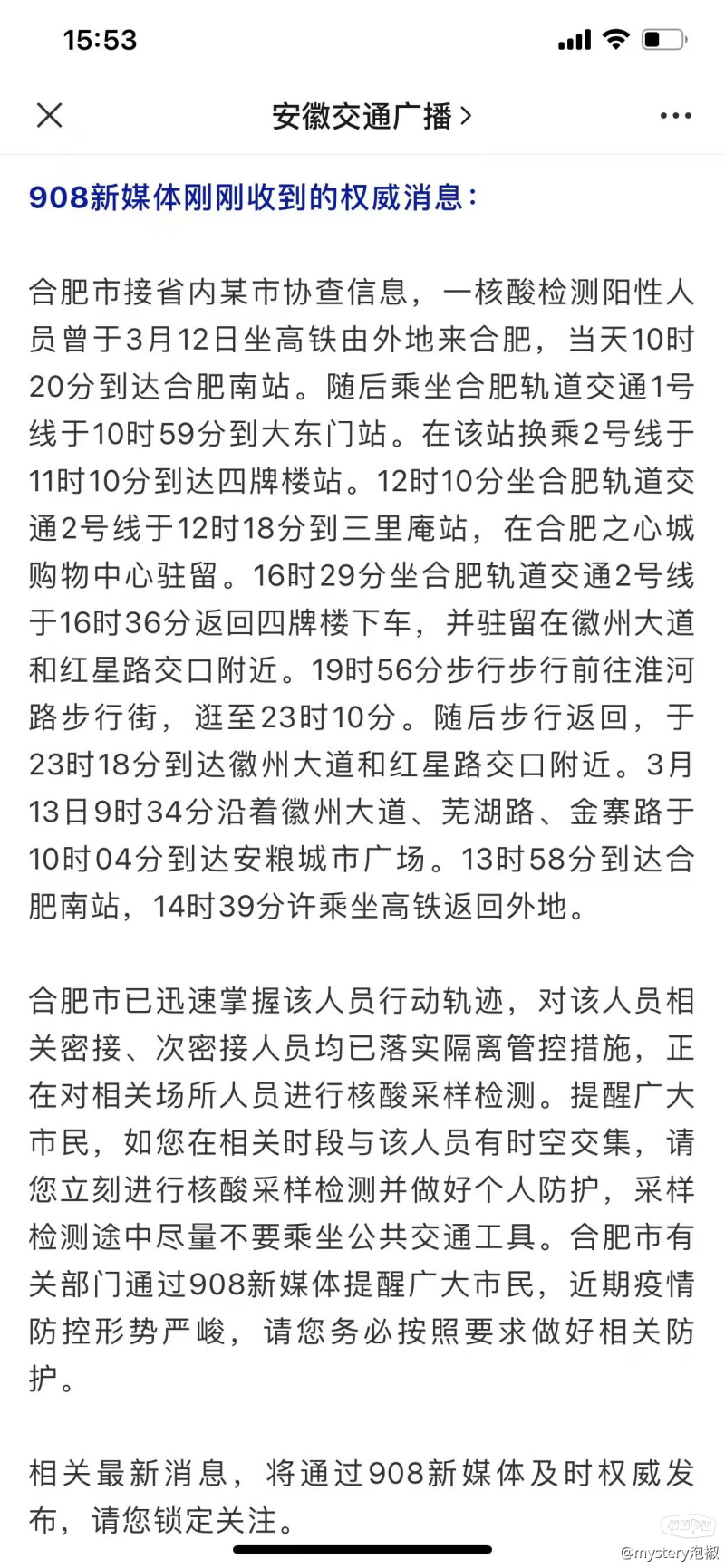

更值得关注的是风险区域的动态调整机制,发布会宣布取消"封控区"概念,转而采用"重点保护机构清单"管理,将养老院、福利院等场所纳入特殊防护,这种转变建立在对病毒传播规律的科学研究基础上,合肥市疾控中心模型显示,新政策下高危人群感染风险可降低53%,而针对市民关切的"买药难"问题,直播现场演示了"合肥医保药品库存实时查询系统",该平台接入全市1634家药店数据,实现每30分钟更新一次库存信息。

流量时代的信任建构

在信息爆炸的时代,政务直播如何突破"信息茧房"成为新课题,合肥的做法是构建"全链条"传播生态:发布会前48小时通过社交媒体征集问题,收集到2.3万条市民关切;直播中采用"主持人+专家+AI字幕"的多维呈现;结束后立即生成"一图读懂"长图文和3分钟精华版视频,这种"预制+直播+衍生"的内容矩阵,使单场发布会的信息触达率提升至常住人口的41%。

直播间的互动数据揭示出深层变化,当卫健委副主任王向阳提到"可为80岁以上老人提供上门接种服务"时,弹幕瞬间激增300%;教育局公布"中小学线下教学安排"时,观看人数出现第二波峰值,这种即时反馈机制,使政策制定者能精准捕捉民生痛点,安徽大学新闻传播学院监测发现,采用直播形式后,合肥疫情相关谣言的滋生量下降67%,官方信息的二次传播效率提升55%。

镜头之外的制度创新

支撑这些变化的,是一套系统化的制度设计,合肥在全国首创"疫情防控发布双总制",由市委常委和副市长共同担任新闻发布总指挥;建立"专家智库+大数据团队"的双轨内容生产机制;制定《应急发布直播工作规程》,对信息核实、流程管控、舆情应对等21个环节进行标准化管理,这些创新使平均发布会准备时间从72小时压缩至36小时,关键信息准确率保持100%。

这种治理模式的溢出效应正在显现,发布会直播平台逐渐转型为"政务服务中心",市民可通过弹幕预约办理医保报销、公积金提取等业务,数据显示,直播期间接入的政务服务咨询量是平日的7倍,其中43%转化为实际办理,合肥市数据资源局局长陈睿透露,将把"直播+"模式延伸至城市管理、民生保障等领域,打造"永不掉线"的政府服务窗口。

站在数字治理的潮头回望,合肥疫情发布会直播已超越单纯的信息通报,演变为现代政府与市民对话的新范式,当镜头对准的不再是刻板的发布台,而是鲜活的城市治理现场;当数据不再沉睡于报表,而是转化为民众可知可感的服务,一种基于透明、参与、共治的新型城市关系正在形成,这或许就是常态化疫情防控留给我们最宝贵的制度遗产——用技术赋能信任,以透明换取共识,在镜头内外书写现代治理的生动答卷。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~