哈尔滨男子造谣沈阳封城被拘,网络谣言的蝴蝶效应与社会警示

一则谣言引发的风波

2023年初,一则关于“沈阳即将封城”的虚假消息在社交媒体上迅速传播,引发部分市民恐慌,经警方调查,该谣言源头竟来自哈尔滨的一名男子,这起事件不仅暴露了网络谣言的危害性,也再次引发公众对信息真实性、法律责任及社会信任的思考。

事件回顾:谣言如何产生与扩散?

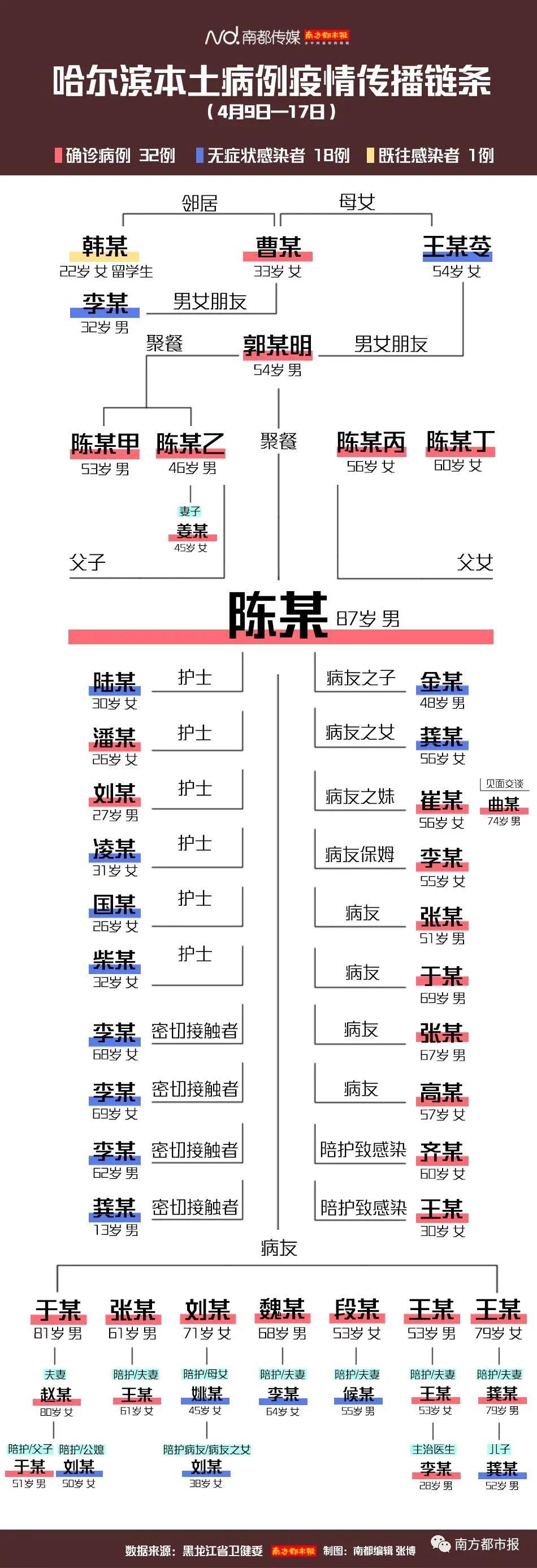

2023年1月,哈尔滨男子张某(化名)在某短视频平台发布了一段未经证实的消息,称“沈阳即将实施封城管控,市民需囤积物资”,该视频迅速被转发至微信群、微博、抖音等多个平台,短时间内引发大量关注。

由于2022年沈阳曾因疫情短暂封控,部分市民对类似消息较为敏感,导致该谣言迅速发酵,一些超市出现抢购潮,甚至有人开始高价倒卖生活物资,沈阳警方迅速介入调查,最终锁定谣言源头,张某因涉嫌编造、故意传播虚假信息被依法拘留。

谣言为何能迅速传播?

-

信息真空与公众焦虑

在重大公共事件(如疫情、自然灾害)发生时,官方信息有时存在滞后性,而公众对未知风险的恐惧会促使他们轻信未经核实的信息。 -

社交媒体的算法助推

短视频平台和社交媒体的推荐算法倾向于推送“高热度”内容,而谣言往往带有情绪煽动性,更容易被算法选中并广泛传播。 -

从众心理与信任危机

当一条消息被多人转发时,人们倾向于认为“这么多人转发,可能是真的”,从而降低警惕性,加速谣言的扩散。

法律视角:造谣者需承担哪些责任?

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第25条,散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的,可处5-10日拘留,并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或500元以下罚款。

若谣言造成严重社会影响(如引发恐慌、经济损失等),还可能触犯《刑法》第291条之一,构成“编造、故意传播虚假信息罪”,最高可判处7年有期徒刑。

在本案中,张某的行为已造成一定社会影响,因此被依法采取强制措施。

社会影响:谣言如何破坏公共秩序?

-

引发非理性抢购,扰乱市场

类似“封城”谣言容易导致市民囤积物资,造成短期供需失衡,甚至出现哄抬物价现象。 -

消耗公共资源,增加社会治理成本

警方、市场监管等部门需投入大量人力物力辟谣、稳定市场,影响正常的社会管理秩序。

-

削弱政府公信力

频繁的虚假信息会降低公众对官方通报的信任度,甚至导致“狼来了”效应,使真正的重要信息被忽视。

如何遏制网络谣言?

-

加强法律震慑,提高违法成本

加大对造谣者的惩处力度,同时建立快速辟谣机制,让谣言在初期就被遏制。 -

提升公众媒介素养

通过宣传教育,培养网民的信息鉴别能力,倡导“不信谣、不传谣”的网络环境。 -

平台需承担更多责任

社交媒体平台应优化算法,减少虚假信息的推荐,并建立更高效的举报和审核机制。 -

政府信息透明化

官方应及时发布权威信息,填补信息真空,减少谣言滋生的土壤。

网络不是法外之地,谣言止于智者

哈尔滨男子编造“沈阳封城”谣言的事件,不仅是一起个案,更是对全社会的一次警示,在信息爆炸的时代,每个人都应保持理性,不轻信、不传播未经核实的信息,法律、技术、教育等多方面需协同发力,共同构建清朗的网络空间。

谣言如风,止于智者;法治如盾,护佑社会。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~