合肥疫情启示录,当数字背后的人性光芒照亮抗疫之路

2022年冬,合肥市疫情防控指挥部每日发布的感染人数数据牵动着千万市民的心,这些冰冷的数字背后,是一个个鲜活的生命、一个个温暖的家庭和一个个感人的故事,在合肥这座拥有近千万人口的省会城市,疫情不仅是一场对公共卫生体系的考验,更是一次对城市治理能力、社会韧性和人性光辉的全面检阅,当我们超越简单的感染人数统计,深入观察合肥抗疫的全景图景,会发现这里正在书写一部关于现代城市如何应对重大公共卫生事件的生动教材。

数字之外:合肥疫情的时空坐标

截至2022年12月,合肥市累计报告新冠肺炎感染者已超过万例,这个数字放在全国范围内或许并不惊人,但对于合肥这座正在快速崛起的长三角副中心城市而言,却意味着前所未有的挑战,与2020年初疫情初次暴发时不同,奥密克戎变异株的高传染性使得防控难度呈几何级数增加,合肥市疾控中心的流行病学调查显示,本轮疫情呈现出明显的多点散发、聚集性暴发特点,涉及学校、企业、建筑工地等多个敏感场所。

值得注意的是,合肥感染人数的增长曲线与周边南京、武汉等城市相比相对平缓,这并非偶然,而是合肥多年来在公共卫生体系建设上持续投入的结果,据统计,合肥市每千人口床位数已达7.5张,远超全国平均水平;全市核酸检测能力在疫情期间迅速提升至每日150万管,为早发现、早隔离提供了坚实保障,这些"看不见的基础设施"构成了合肥应对疫情的"隐形防线"。

但数字永远无法完全反映现实,在每日公布的感染人数背后,是数以千计的流调人员彻夜不休的电话核实,是社区工作者挨家挨户的信息登记,是医护人员在采样点连续工作十几个小时的坚守,合肥市蜀山区一位社区书记的笔记本上密密麻麻记录着辖区每一位隔离居民的特殊需求:某栋某单元的王阿姨需要定期血透,某小区的李同学要参加线上考试需要安静环境...这些鲜活的细节构成了抗疫最真实的面貌。

科技赋能:合肥抗疫的"智慧密码"

作为全国首个"科技创新型试点市",合肥在疫情防控中充分发挥了科技优势,打造了一套独具特色的"智慧抗疫"模式,中国科大先进技术研究院开发的"疫情传播预测模型"能够提前72小时预测不同管控措施下的感染人数变化,为决策提供科学依据,合肥本土企业科大讯飞研发的智能语音外呼系统,一天可完成50万人的信息核查,效率是人工的数百倍。

在合肥高新区,一家生物科技企业的实验室灯火通明,这里研发的快速检测试剂将核酸检测时间从4小时缩短至30分钟,已应用于合肥多个交通枢纽的"落地检",企业负责人表示:"我们的技术突破得益于合肥完善的科创生态,从创意到产品只用了两个月。"这种产学研紧密结合的创新模式,成为合肥应对疫情变局的重要支撑。

更为人称道的是合肥"一网统管"疫情防控平台,该系统整合了卫健、公安、交通等30多个部门的数据,实现了从病例发现到转运隔离的全流程数字化管理,当某小区出现阳性病例,平台可自动推送信息至相关社区、医院和物资保障单位,响应时间缩短至分钟级,这种基于大数据的精准防控,既避免了"一刀切"式封控带来的社会成本,又有效遏制了疫情扩散。

科技的温度在于人文关怀,在合肥多个隔离点,智能机器人承担起送餐、消毒等工作,既降低了交叉感染风险,又缓解了人力紧张,一位在合肥南站体验过"无接触安检"的旅客感慨:"科技让防疫变得更加人性化,我们感受到的是便利而非隔阂。"

共治共享:合肥抗疫的"社会基因"

疫情防控是一场人民战争,合肥的实践生动诠释了这一理念,在包河区方兴社区,由退休医生、教师和大学生组成的200多人志愿者队伍,承担了核酸检测、物资配送等大量工作,社区主任介绍:"我们建立了'楼栋长-单元长-居民'三级网络,确保政策传达到户、服务落实到人。"这种扎根基层的自治机制,成为合肥控制社区传播的关键环节。

企业社会责任在疫情期间得到充分彰显,合肥本地超市连锁店推出"社区团购套餐",保障封控区居民生活物资;共享单车企业为防疫工作者提供免费骑行服务;多家餐饮企业联合成立"爱心送餐联盟",为医护人员提供热饭热菜,这些自发形成的互助网络,编织起城市抗疫的"社会安全网"。

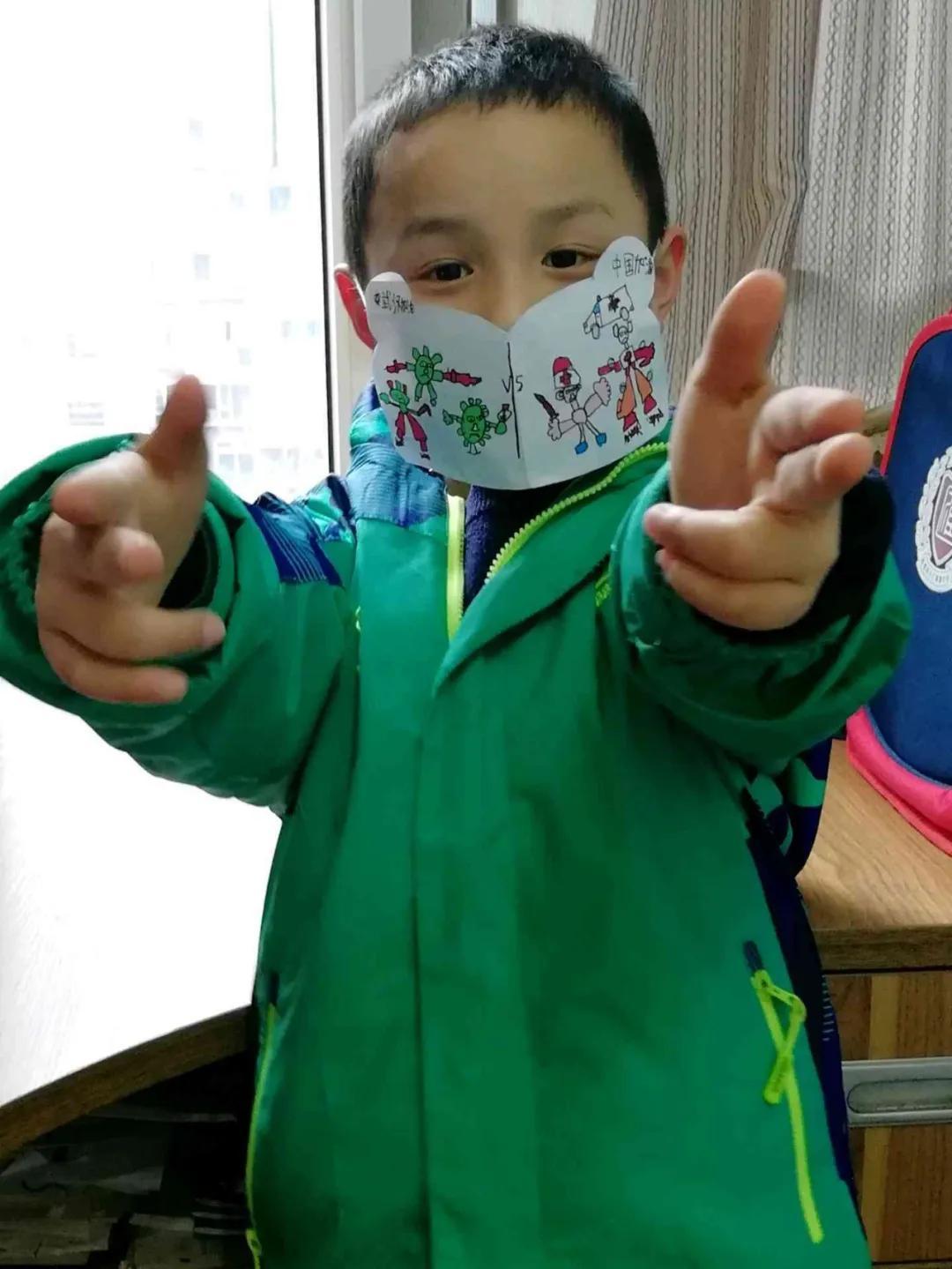

特别值得一提的是合肥对特殊群体的关怀措施,市教育局为隔离学生制定"一人一策"学习方案,确保不因疫情耽误学业;市残联组织手语志愿者为听障人士提供疫情信息翻译服务;多个社区设立"心理援助热线",帮助居民缓解焦虑情绪,这些细节体现了城市治理的温度和精度。

在合肥经开区,一家德资企业的防疫实践颇具启示,该企业将中国防疫要求与德国工业4.0管理理念结合,创造出"分区闭环生产"模式,在疫情期间保持满负荷运转,外籍总经理评价:"合肥的防疫政策科学灵活,既保护员工健康,又保障企业运行,这种平衡很不容易。"中外管理智慧的融合,为疫情防控下的经济运行提供了新思路。

反思与超越:后疫情时代的合肥答卷

合肥抗疫实践带给我们的启示是多维度的,从治理角度看,它证明了科学防控、精准施策的可能性,合肥没有简单复制其他城市的做法,而是基于本地实际创新防控措施,如针对高校密集的特点,创造性地实施"校地联动"机制;针对产业园区特点,推行"防疫泡泡"管理模式,这种因地制宜的治理智慧值得总结。

从技术角度看,合肥验证了科技创新对提升城市韧性的关键作用,无论是病毒溯源中的基因测序技术,还是物资调配中的智能算法,合肥的科技储备在疫情中转化为实实在在的防控能力,这提示我们,城市建设不仅要重视"硬基建",也要加强"软基建",特别是数字基础设施和创新能力建设。

从社会角度看,合肥展现了现代都市的文明底色,市民自觉配合防疫措施,商家主动承担社会责任,各类组织积极提供志愿服务,形成了政府主导、多方参与、全民行动的抗疫格局,这种社会资本是城市应对危机的无形财富。

站在更宏观的视角,合肥经验对后疫情时代的城市发展具有深远意义,它提示我们重新思考城市公共卫生体系的空间布局,如如何构建"15分钟医疗圈";重新规划城市功能配置,如增加平疫结合的公共设施;重新设计城市运行机制,如建立更灵活的应急响应体系,这些思考将帮助合肥乃至中国城市更好地应对未来可能出现的公共卫生挑战。

超越数字的人本主义抗疫

当我们将目光从单纯的感染人数移开,看到的是一幅更为丰富的抗疫图景,在合肥,抗疫不仅是控制病毒传播的技术过程,更是激发社会团结、创新城市治理、彰显人性光辉的文明实践,那些日夜坚守的医护人员,那些无私奉献的志愿者,那些默默配合的普通市民,共同书写了这座城市抗疫故事中最动人的篇章。

疫情终将过去,但合肥在这特殊时期积累的治理经验、科技突破和社会资本将持续发挥作用,为城市未来发展注入新动能,当后人回望这段历史时,他们记住的不会只是每日变动的感染数字,而是一座城市在危机中展现的勇气、智慧与温度,这或许就是合肥抗疫留给我们最宝贵的遗产——在应对挑战中不断超越自我,向着更加健康、韧性、宜居的现代化都市迈进。

(全文共计1782字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~