合肥疫情活动轨迹,城市脉搏下的隐形足迹

疫情下的城市记忆

2022年,合肥这座快速发展的城市,在疫情的反复冲击下,展现出独特的韧性与秩序,每一次疫情的波动,都伴随着“活动轨迹”这一关键词的广泛传播,这些轨迹不仅是病毒传播的线索,更是城市居民生活的真实写照,从商场到地铁,从餐馆到公园,合肥人的日常被疫情切割成无数个片段,而“活动轨迹”则成为连接这些片段的纽带。

本文将深入探讨合肥疫情活动轨迹的背后逻辑,分析其在疫情防控中的作用,并思考它对城市管理、公众心理以及社会行为的影响。

活动轨迹:疫情防控的“数字地图”

轨迹如何被记录?

合肥市疾控中心与大数据部门合作,通过手机信号、支付记录、公共交通刷卡数据等,精准还原确诊病例的活动路径,2022年10月某病例的轨迹显示,其在三天内先后到访过政务区某商场、包河区某餐厅及蜀山区某健身房,这些信息被迅速公布,成为市民自查的重要依据。

轨迹公布的意义

- 精准防控:避免“一刀切”封控,减少对经济和社会的影响。

- 公众知情权:让市民了解风险点,主动配合核酸检测。

- 溯源效率:帮助流调人员快速锁定密接者,切断传播链。

轨迹信息的公开也引发了一些争议,比如隐私保护问题,如何在透明度和个人隐私之间找到平衡,是未来需要优化的方向。

合肥疫情活动轨迹的典型案例分析

案例1:2022年3月“天鹅湖商圈传播链”

合肥政务区天鹅湖商圈是城市核心商业区,3月某确诊病例的轨迹显示,其在周末两天内先后到访过银泰城、万象城及多家餐饮店,由于人流量大,这一轨迹迅速引发社会关注,合肥市随即对该区域加强管控,并开展大规模核酸检测。

启示:高流动性场所是疫情传播的高风险点,未来需加强商圈的常态化防控措施。

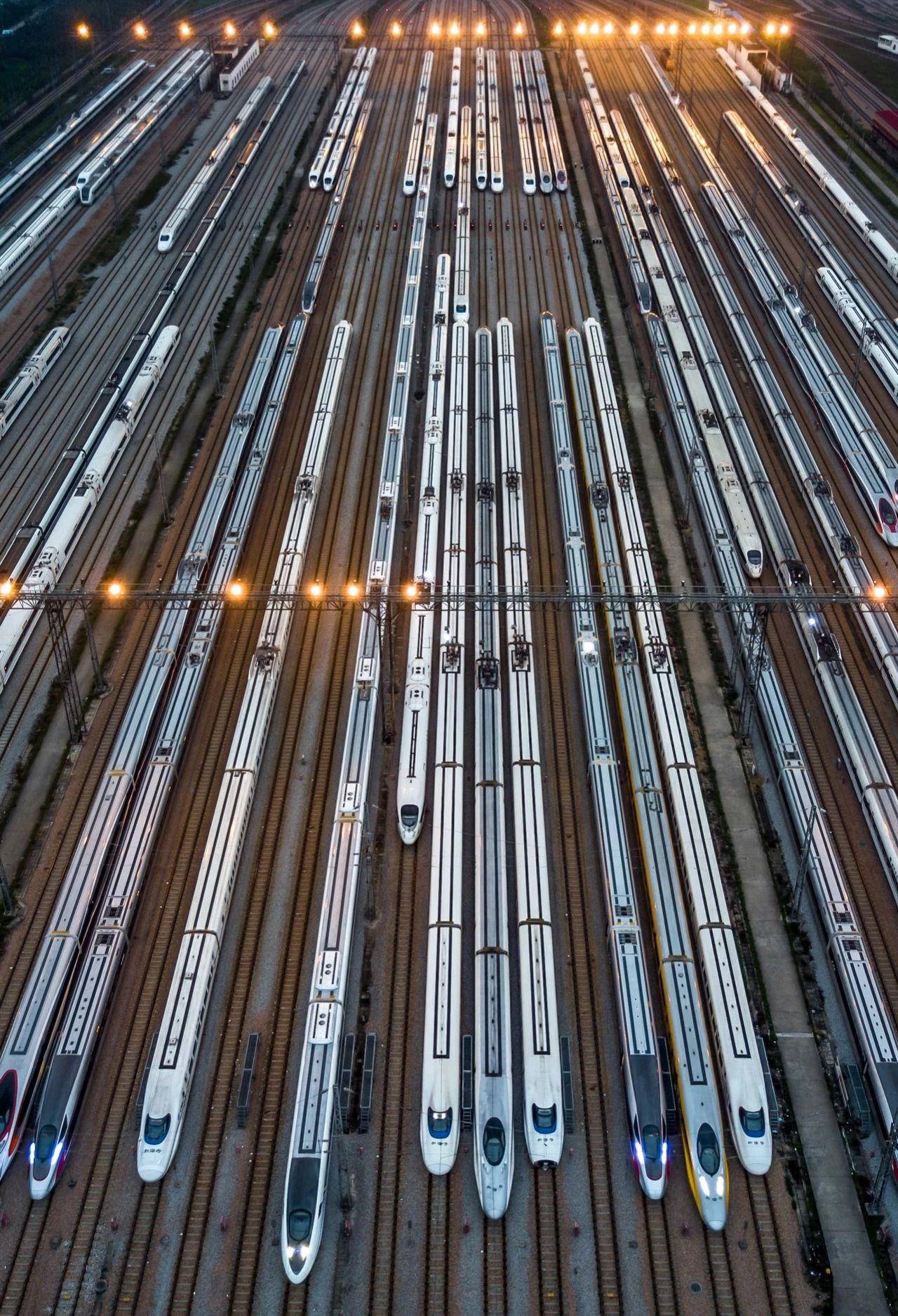

案例2:2022年7月“地铁3号线关联病例”

一名无症状感染者乘坐地铁3号线往返于合肥西站与职教城站,导致同车厢多名乘客成为密接,合肥轨道交通集团迅速调取监控,配合疾控部门发布详细车厢号与时间点,有效降低了扩散风险。

启示:公共交通是疫情防控的重点,未来或可推广“实名乘车+智能预警”系统。

活动轨迹背后的社会心理与行为变化

公众反应:从恐慌到理性

疫情初期,轨迹公布常引发市民抢购物资、避免外出的现象,但随着防控体系的成熟,合肥市民逐渐适应了“轨迹预警”模式,学会科学应对。

商业影响:线下消费的“轨迹依赖”

- 负面效应:某商场一旦出现在轨迹中,短期内客流量骤降。

- 正面效应:未被波及的商圈可能迎来“替代性消费”,如2022年4月包河万达因周边商圈受疫情影响,客流量反而上升。

隐私与道德的博弈

部分市民担心轨迹公布会导致“社会性死亡”,比如某病例因去过酒吧而被网络议论,如何在防控中减少对个人的伤害,是值得深思的问题。

未来展望:合肥疫情管理的优化方向

智能化流调系统的完善

- 推广“健康码+场所码”双码联动,实现轨迹自动记录。

- 利用AI技术预测高风险区域,提前部署防控资源。

公众教育的深化

- 倡导“无痕轨迹”意识,如减少不必要聚集、养成扫码习惯。

- 通过社区宣传,减少对病例的歧视和污名化。

城市韧性的提升

合肥可借鉴上海、深圳等城市的经验,建立“平战结合”的防疫体系,确保在疫情波动时仍能维持经济和社会秩序。

轨迹之下,城市的温度与力量

合肥疫情活动轨迹不仅是冰冷的数字和地点,更是千万市民共同书写的抗疫日记,它记录了个体的无奈与坚守,也见证了城市的智慧与温情,随着科技的进步和管理的优化,合肥必将在疫情防控与城市发展中找到更优的平衡点,让每一段轨迹都成为安全的保障,而非恐慌的源头。

(全文共计约1200字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~