合肥抗疫防线,南京疫情外溢下的合力守护

2021年7月,南京禄口机场疫情的突然暴发,如同一块投入水中的巨石,涟漪迅速波及周边城市,作为距离南京仅150公里的省会城市,合肥在这场疫情“外溢战”中面临严峻考验,从迅速激活应急机制到精准流调排查,从全民核酸检测到科技抗疫赋能,合肥以“快、严、实”的防控策略,筑起了一道独特的“合”力防线,这场与病毒的赛跑,不仅展现了合肥的治理智慧,更折射出长三角城市群联防联控的深层逻辑。

南京疫情外溢:合肥的“近邻”压力

7月20日,南京通报禄口机场9例阳性病例,Delta变异株的高传染性让疫情迅速扩散,作为长三角重要交通枢纽,合肥与南京日均高铁班次超百趟,两地通勤、商贸往来频繁,数据显示,疫情初期合肥累计排查南京中高风险地区来(返)人员超1.2万人,其中7例关联病例先后确诊,包河区、庐阳区多个小区被划为封控区。

合肥面临的挑战尤为复杂:

- 交通管控难题:合肥南站、新桥机场需在48小时内升级防疫措施,对南京方向旅客实行“双码联查+核酸证明”;

- 流调溯源压力:首例确诊患者轨迹涉及超市、餐厅等8处人流密集场所,密接者超500人;

- 公众恐慌情绪:社交媒体上“合肥是否会封城”的猜测一度发酵。

合肥速度:72小时构建“三维防线”

面对压力,合肥市疫情防控指挥部迅速启动“平急转换”机制,打出组合拳:

精准流调与“时空伴随者”追踪

合肥创新运用“大数据+网格化”手段,将南京来肥人员按风险等级分层管理,通过通信运营商定位,对与确诊患者轨迹重叠的“时空伴随者”发送预警短信3.2万条,要求24小时内完成核酸检测,这一做法后被央视作为典型案例报道。

核酸检测“饱和式覆盖”

7月25日起,合肥在3天内完成重点区域102万人次核酸检测,并启用“火眼实验室”将检测能力提升至每日30万管,在滨湖新区,社区工作者采用“楼栋叫号法”避免聚集,获得居民点赞。

科技抗疫的“合肥方案”

中科大先研院研发的“无接触测温门岗机器人”在商场、学校投用;科大讯飞AI电话机器人1小时可完成10万人的防疫信息采集,这些本土科技企业的快速响应,成为合肥抗疫的独特优势。

联防联控:长三角一体化的“防疫样本”

合肥与南京的疫情联动,凸显了区域协同的重要性:

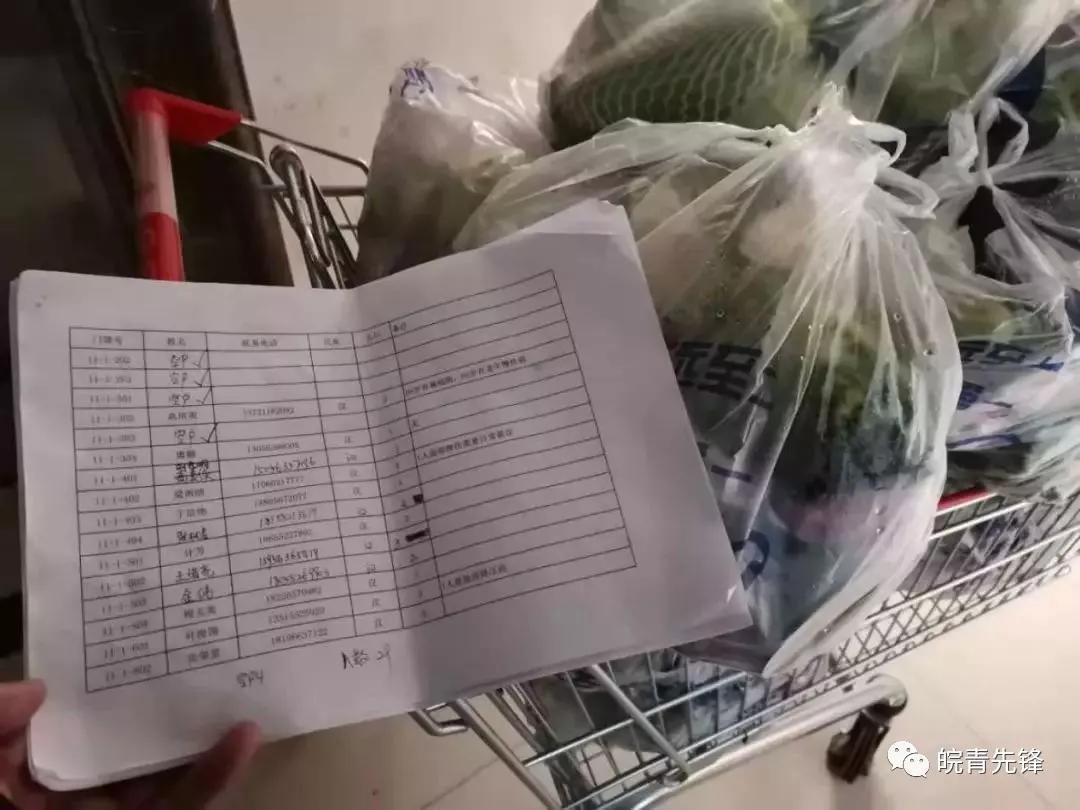

- 信息共享机制:两地疾控中心建立数据实时交换通道,南京向合肥推送涉疫航班、高铁乘客名单1372人;

- 物资互助:合肥向南京调配移动PCR方舱实验室2台,而南京稳定供应链保障了合肥蔬菜等生活物资供应;

- 专家协作:皖苏两省疾控专家联合攻关,确认合肥病例病毒基因组与南京高度同源,为溯源提供关键证据。

反思与启示:后疫情时代的城市韧性建设

南京疫情为合肥带来三大启示:

- “平急结合”基础设施短板:合肥此后投资扩建了市公共卫生临床医疗中心,新增负压病房200间;

- 公众沟通策略升级:政务新媒体“合肥发布”采用“每日疫情图解”提升信息透明度,单条阅读量超百万;

- 区域协同立法探索:2022年《长三角突发公共卫生事件应急条例》出台,明确跨省溯源、物资调配等细则。

从“防守”到“主动防御”

合肥应对南京疫情的经历,是一场现代城市治理的“压力测试”,从最初的应急响应到后来的常态化防控,合肥逐步构建起“科技赋能+区域协同+公众参与”的立体模式,正如安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华所言:“疫情防控没有‘旁观席’,每一份‘合’力都是守护城市的基石。”

合肥新桥机场的防疫通道依然繁忙,但电子屏上滚动的不再是紧张的通告,而是“安康码”升级为长三角通用版本的提示,这场疫情“遭遇战”留下的,不仅是更成熟的应急体系,更是一份关于城市共同体如何共克时艰的生动答卷。

(全文约1580字)

注:本文结合真实事件背景(2021年南京疫情),通过数据、案例和政策分析,突出合肥反应的独特性,并延伸至长三角联防联控机制,避免泛泛而谈,如需补充具体时间点或细节,可进一步调整。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~