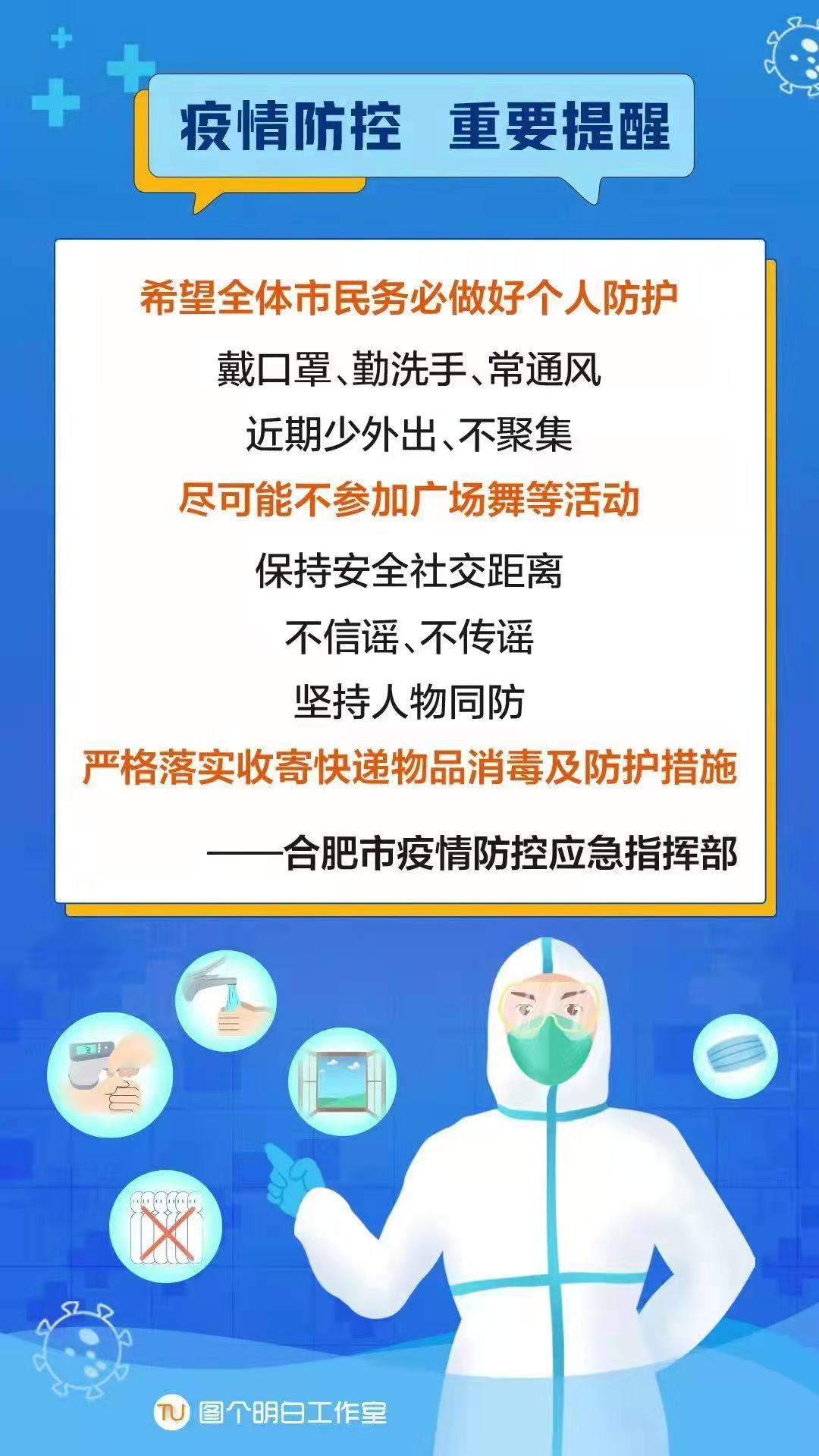

疫情合肥学生网暴事件视频最新曝光,网络暴力背后的教育与社会反思

事件背景:疫情下的校园矛盾与网络暴力

事件起因

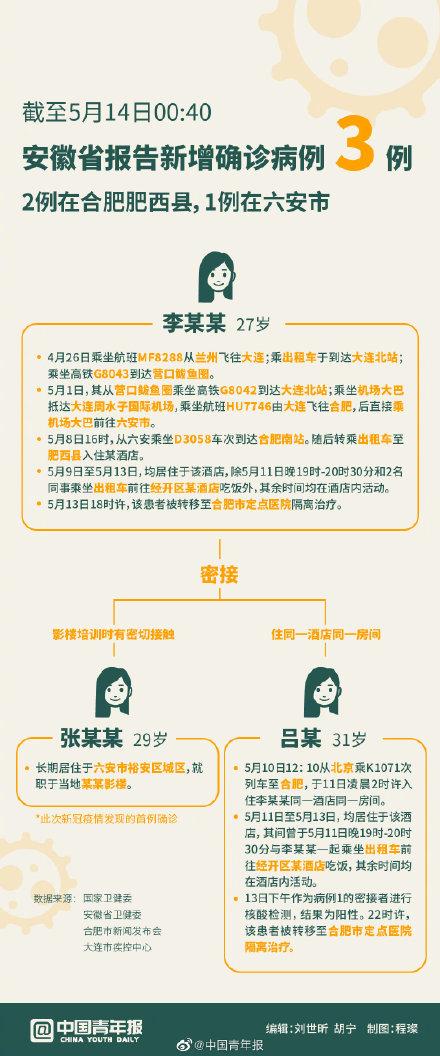

据网友爆料,该事件起源于合肥某中学学生之间的日常矛盾,由于疫情防控期间,学生长期处于封闭或半封闭管理状态,心理压力增大,同学间的小摩擦逐渐升级为群体对立,其中一名学生(疑似受害者)的个人信息、聊天记录甚至不雅视频被恶意传播至社交平台,随后引发大规模的网络谩骂和人肉搜索。

视频曝光与发酵

一段记录该事件的视频在微博、抖音、B站等平台流传,内容涉及多名学生对受害者的言语羞辱、威胁甚至肢体冲突,视频中,施暴者不仅公开辱骂受害者,还煽动其他网友参与攻击,导致受害者遭受严重的心理创伤。

由于涉事者多为未成年人,事件迅速引发舆论争议,部分网友谴责施暴者的行为,呼吁加强网络监管;但也有人质疑受害者是否“自食其果”,甚至继续对其进行二次伤害,这种“受害者有罪论”的言论进一步加剧了事件的恶劣影响。

最新进展:官方回应与法律追责

校方与教育部门回应

事件曝光后,涉事学校及合肥市教育局迅速介入调查,校方发布声明称,已对涉事学生进行批评教育,并安排心理辅导,教育局则表示将加强校园反欺凌教育,并配合公安机关调查网络暴力行为。

部分家长和网友对校方的处理方式表示不满,认为仅靠“批评教育”难以遏制类似事件,呼吁更严厉的惩戒措施。

警方介入与法律追责

由于事件涉及网络暴力、隐私侵犯等违法行为,当地警方已立案调查,根据《未成年人保护法》和《网络安全法》,恶意传播他人隐私、煽动网络暴力可能面临行政处罚,甚至刑事责任,尽管施暴者多为未成年人,但其监护人可能需承担民事赔偿责任。

部分网络平台因未及时删除相关视频和恶意评论,也被网友举报,根据最新规定,平台若未尽到审核义务,可能面临罚款或整顿。

法律与道德分析:未成年人网络暴力的边界

法律视角:未成年人是否该免责?

我国《刑法》规定,已满16周岁的人犯罪应负刑事责任,而已满14周岁不满16周岁的人仅对严重暴力犯罪负责,但《民法典》明确,未成年人造成他人损害的,监护人需承担侵权责任。

在此事件中,施暴者若未达刑事责任年龄,仍可能面临训诫、社区服务等矫治教育,而受害者家属可提起民事诉讼索赔。

道德困境:网络匿名助长暴力?

网络暴力之所以猖獗,部分原因在于匿名性让施暴者肆无忌惮,许多未成年人在现实中可能不敢公然欺凌他人,但在网络上却因“法不责众”心理肆意攻击他人。

部分网友的“吃瓜”心态也助长了网络暴力,他们可能并非直接施暴者,但通过转发、评论、点赞等方式,无形中扩大了伤害。

社会影响:疫情下的青少年心理健康危机

封闭管理加剧心理问题

疫情期间,学生长期处于高压学习环境,社交减少,情绪易失控,此次事件反映出部分青少年缺乏情绪管理能力,甚至将网络暴力作为发泄途径。

家庭教育缺失

许多施暴者的家长表示“不知情”或“孩子只是开玩笑”,反映出家庭教育的缺位,父母若未能及时引导孩子正确使用网络,可能导致其价值观扭曲。

网络监管漏洞

尽管我国已出台《未成年人网络保护条例》,但短视频平台、社交媒体的审核机制仍存在漏洞,此次事件中,相关视频在多个平台流传数日后才被下架,说明监管仍需加强。

应对措施:如何遏制校园网络暴力?

加强法律惩戒

- 对恶意传播隐私、煽动暴力的行为,无论年龄,均应依法追责。

- 平台应建立更严格的审核机制,对违规内容及时删除并封号。

完善心理健康教育

- 学校应增设心理辅导课程,帮助学生正确处理矛盾。

- 家长需关注孩子网络行为,避免其沉迷负面社交。

推动社会共治

- 媒体应减少对类似事件的过度炒作,避免二次伤害。

- 网友需理性发声,不参与网络暴力,举报不良信息。

合肥学生网暴事件不仅是一起个案,更是社会问题的缩影,在疫情防控常态化背景下,如何保护未成年人免受网络暴力侵害,已成为教育、法律和社会各界共同面临的挑战,唯有加强法律约束、完善心理干预、提升网络素养,才能从根本上减少类似悲剧的发生。

(全文约1800字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~