2021合肥疫情封城实录,一座城市的坚守与温度

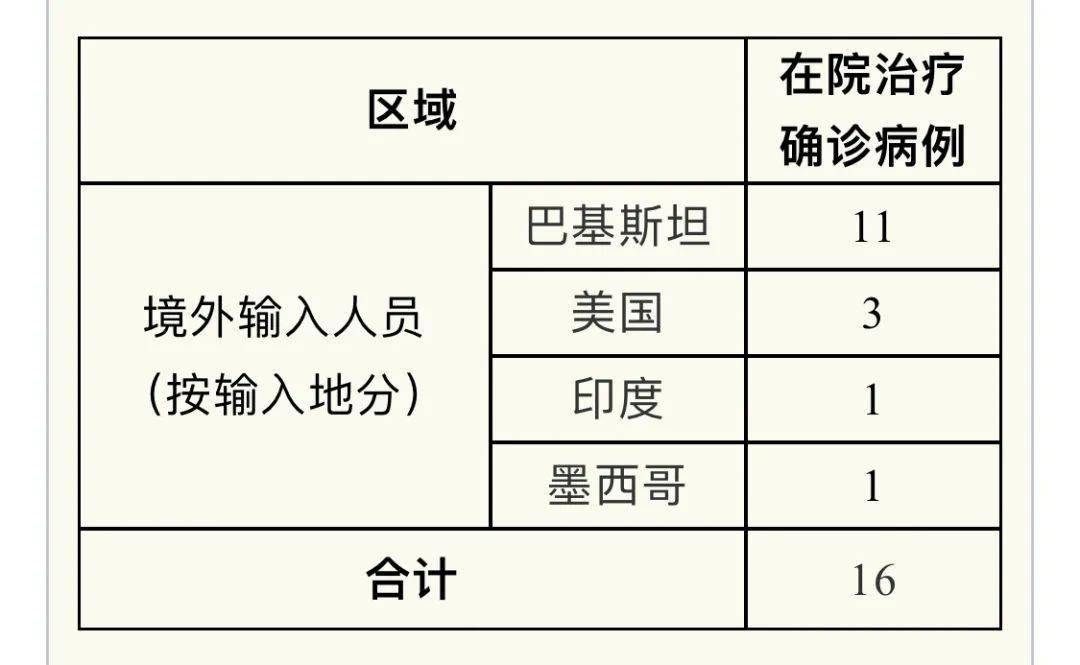

2021年,新冠疫情仍在全球肆虐,中国各地政府根据疫情形势不断调整防控策略,5月13日,安徽省合肥市报告新增本土确诊病例,随后疫情迅速扩散,面对突如其来的疫情反弹,合肥市政府果断决策,于5月14日宣布部分区域实施封控管理,以遏制病毒传播。

这一举措不仅考验了合肥市的应急管理能力,也展现了市民的团结与韧性,本文将从疫情背景、政府决策、社会响应、经济影响及后续反思等多个角度,全面回顾2021年合肥疫情封城的全过程,探讨一座城市如何在危机中保持秩序与温度。

疫情突袭:合肥面临严峻挑战

2021年5月13日,合肥市肥西县报告1例本土新冠肺炎确诊病例,患者系某医疗机构工作人员,随后,流调发现该病例与辽宁省营口市的疫情存在关联,表明病毒可能已通过跨省传播进入合肥。

短短数日内,确诊病例迅速增加,涉及多个区县,5月14日,合肥市政府紧急召开新闻发布会,宣布对部分高风险区域实施封控管理,包括小区封闭、交通管制、全员核酸检测等措施。

这一决定并非轻率之举,而是基于流行病学调查结果:病毒传播速度快,且存在社区传播风险,合肥作为安徽省省会,人口密集,若疫情失控,后果不堪设想,封城成为当时最有效的防控手段之一。

政府行动:快速响应与精准防控

封控措施落地

合肥市政府在宣布封控后,迅速划定高风险、中风险、低风险区域,并采取分级管理:

- 高风险区:严格封闭管理,居民“足不出户”,生活物资由社区统一配送。

- 中风险区:限制人员流动,非必要不外出,每户每2-3天可派1人采购生活必需品。

- 低风险区:加强健康监测,减少聚集性活动。

合肥市暂停了部分公交、地铁线路,关闭娱乐场所,并限制跨市人员流动,以降低病毒外溢风险。

全员核酸检测

为确保“早发现、早隔离”,合肥市在封控期间组织了多轮全员核酸检测,政府动员了数千名医护人员、社区工作者和志愿者,设立数百个采样点,确保检测高效有序。

值得一提的是,合肥市采用了“信息化+网格化”管理模式,通过健康码和大数据追踪密切接触者,大大提高了流调效率。

民生保障与物资供应

封城期间,市民最关心的是生活物资能否得到保障,合肥市政府迅速启动应急保供机制,与商超、物流企业合作,确保米面粮油、蔬菜肉类等基本生活物资供应充足。

政府还开通了24小时服务热线,为独居老人、孕产妇、慢性病患者等特殊群体提供个性化援助,确保“封城不封爱”。

社会响应:市民的坚守与互助

封城不仅考验政府的执行力,也考验市民的配合度,令人欣慰的是,合肥市民展现出了极高的社会责任感。

志愿者的无私奉献

在社区防控一线,无数志愿者挺身而出,协助核酸检测、物资配送、秩序维护等工作,他们中有大学生、退休职工、企业员工,甚至还有刚刚康复的COVID-19患者。

一位志愿者在接受采访时说:“我们不是英雄,只是做了该做的事。”这种朴素而坚定的信念,成为合肥抗疫的重要精神支柱。

企业的社会责任

合肥本土企业也积极行动,某知名连锁超市承诺“不涨价、不断供”,并开通线上配送服务;多家科技公司捐赠防疫物资,助力一线抗疫。

市民的理解与配合

尽管封控带来诸多不便,但绝大多数市民选择理解和支持政府的决策,社交媒体上,“合肥加油”成为热门话题,市民自发分享居家生活、线上办公的经验,传递正能量。

经济影响:短期阵痛与长期韧性

封城不可避免地给合肥经济带来冲击,尤其是餐饮、旅游、零售等行业,据统计,2021年5月,合肥市社会消费品零售总额同比下降约15%。

合肥的经济韧性很快显现,随着疫情得到控制,6月初逐步解封后,消费市场迅速回暖,合肥作为科技创新城市,数字经济、远程办公等新业态在疫情期间逆势增长,部分抵消了传统行业的损失。

后续反思:经验与教训

精准防控的重要性

合肥此次封城并非“一刀切”,而是采取分级管控,尽可能减少对低风险区的影响,这种模式后来被其他城市借鉴,成为“精准防控”的典型案例。

信息透明与舆论引导

合肥市政府在疫情期间保持了较高的信息透明度,每日召开新闻发布会,及时回应公众关切,避免了谣言传播。

应急体系的完善

此次疫情也暴露出一些问题,如部分社区物资配送效率不足、核酸检测排队时间过长等,合肥市在后续的疫情防控中优化了应急预案,提升了应对能力。

一座城市的温度

2021年合肥疫情封城,是这座城市在特殊时期的集体记忆,它不仅仅是一次公共卫生事件,更是一次对城市治理能力、社会凝聚力的考验。

在这场没有硝烟的战斗中,合肥市政府展现了高效的决策力,市民展现了高度的责任感,企业展现了强烈的社会担当,正是这种上下齐心的力量,让合肥在短短两周内控制住疫情,恢复了正常生活。

如今回顾这段历史,我们不仅看到了挑战,更看到了希望,合肥的抗疫经验证明:只要团结一致,任何困难都能被克服,这座城市的故事,也将激励更多人勇敢面对未来的挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~