北京疫情现状深度解析,防控成效与未来挑战

自2020年初新冠疫情爆发以来,北京作为中国的政治、经济和文化中心,其疫情防控形势备受关注,随着病毒变异和防控政策的调整,北京的疫情状况也经历了多次波动,当前北京的疫情到底有多严重?本文将从疫情数据、防控政策、医疗资源、社会影响等多个维度进行深度分析,帮助读者全面了解北京疫情的实际情况。

北京疫情数据:当前感染规模与趋势

官方通报数据

北京市卫健委每日发布新增确诊病例和无症状感染者数据,截至2023年10月,北京的单日新增病例数相较于2022年底的高峰期已大幅下降,但仍存在零星散发和局部聚集性疫情。

- 2022年12月:北京经历了一波感染高峰,单日新增病例一度突破万例。

- 2023年1-9月:疫情趋于平稳,但受变异毒株(如XBB系列)影响,偶有小规模反弹。

实际感染情况

由于核酸检测政策调整(如“非必要不核酸”),许多轻症或无症状感染者未纳入统计,因此实际感染人数可能高于官方数据,但总体来看,北京并未出现医疗挤兑或大规模重症潮,说明病毒致病力已显著减弱。

与其他城市对比

相较于上海、广州等超大城市,北京的疫情波动幅度较小,主要得益于严格的防控措施和较高的疫苗接种率。

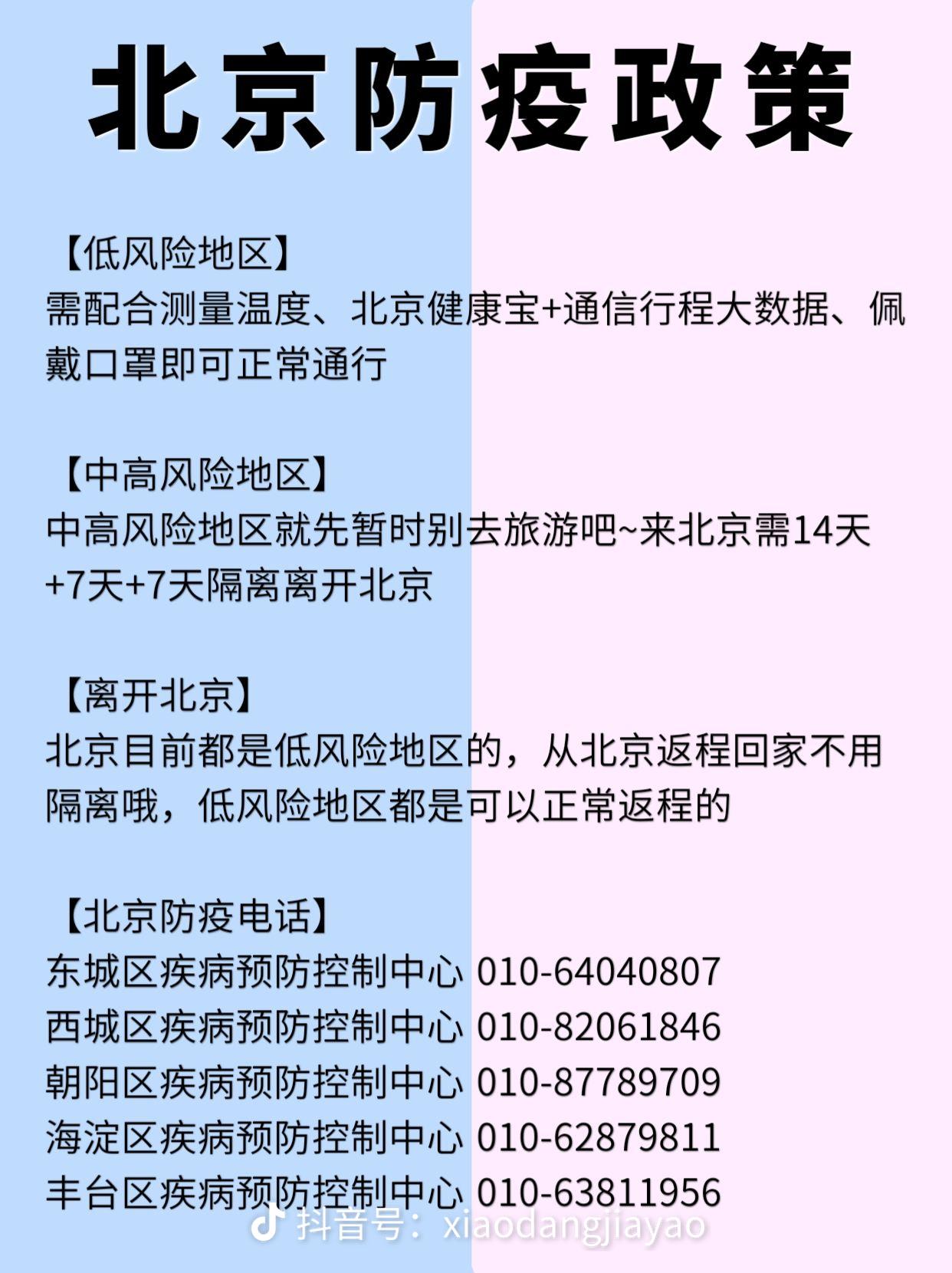

北京疫情防控政策:从“动态清零”到精准防控

2022年:严格的“动态清零”

在奥密克戎毒株流行期间,北京采取了较为严格的防控措施,包括:

- 区域性封控(如朝阳区、海淀区部分街道临时管控)

- 常态化核酸检测(72小时核酸证明进入公共场所)

- 进返京管控(“三天两检”+健康监测)

2023年:优化调整与精准防控

随着国家“新十条”政策的出台,北京的防控策略转向“保健康、防重症”,主要措施包括:

- 取消大规模核酸筛查,重点人群(如医疗机构、养老院)定期检测

- 推进疫苗接种,尤其是老年人加强针接种

- 分级诊疗,社区医院承担轻症患者分流,三甲医院重点收治重症

当前政策特点

- 灵活性高:根据疫情波动动态调整,不搞“一刀切”

- 重点保护脆弱人群(老年人、基础病患者)

- 强调个人责任(戴口罩、勤洗手、减少聚集)

北京医疗资源:能否应对疫情冲击?

医疗体系概况

北京拥有全国最优质的医疗资源,包括:

- 三甲医院数量:78家(全国第一)

- ICU床位:约5000张(占全国较高比例)

- 呼吸科与感染科专家:集中了协和、301等顶级医院的精英团队

疫情高峰期的应对

- 2022年底:部分医院急诊科短暂承压,但通过分级诊疗和方舱医院分流,未出现系统性崩溃。

- 2023年:医疗资源储备更加充足,抗病毒药物(如Paxlovid)供应稳定。

潜在挑战

- 冬季呼吸道疾病叠加风险(流感+新冠+支原体肺炎)

- 农村和郊区医疗资源相对薄弱

社会影响:疫情如何改变北京人的生活?

经济与就业

- 服务业受冲击:餐饮、旅游、线下教育等行业在2022年经历低谷,2023年逐步复苏。

- 远程办公普及:互联网企业延续混合办公模式。

- 消费习惯变化:线上购物、社区团购成为新常态。

教育与出行

- 学校疫情防控:中小学曾多次转为线上教学,2023年基本恢复线下授课。

- 公共交通:地铁、公交不再查验核酸,但倡导佩戴口罩。

心理与社会心态

- 从恐慌到适应:市民对疫情的焦虑感降低,但仍保持警惕。

- 对政策的支持与争议:部分群体支持放开,另一部分人担忧二次感染。

未来展望:北京疫情会如何发展?

短期预测(2023-2024冬春季)

- 可能出现小幅反弹,但大规模爆发的概率较低。

- 重点防控对象:养老院、学校等聚集性场所。

长期趋势

- 与病毒共存:新冠或将纳入常规呼吸道疾病管理。

- 科技助力防控:mRNA疫苗、国产抗病毒药物进一步普及。

市民应如何应对?

- 接种疫苗(尤其是老年人)

- 储备常用药物(退烧药、抗原试剂)

- 保持良好卫生习惯

北京的疫情严重吗?

综合来看,当前北京的疫情处于可控状态,既不“严重”到影响社会正常运转,但也未完全消失,得益于丰富的医疗资源、科学的防控政策和市民的配合,北京成功避免了像某些国家那样的灾难性局面,随着病毒变异和免疫屏障的建立,北京有望在疫情防控与经济发展之间找到更优平衡点。

关键词总结:北京疫情、防控政策、医疗资源、社会影响、未来趋势。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~