合肥疫情死亡病例,地域分布与防控反思

自新冠疫情暴发以来,中国各地采取了严格的防控措施,有效降低了感染率和死亡率,疫情仍在局部地区反复出现,合肥作为安徽省的省会城市,也曾经历疫情冲击,在疫情数据中,死亡病例往往是最受关注的焦点之一,公众对“合肥疫情死亡病例是哪里人”这一问题尤为关心,这不仅涉及个人隐私保护,也关系到疫情防控的区域性差异分析,本文将从合肥疫情死亡病例的地域分布、防控措施、社会影响等方面展开探讨,以期为未来的公共卫生管理提供参考。

合肥疫情死亡病例的基本情况

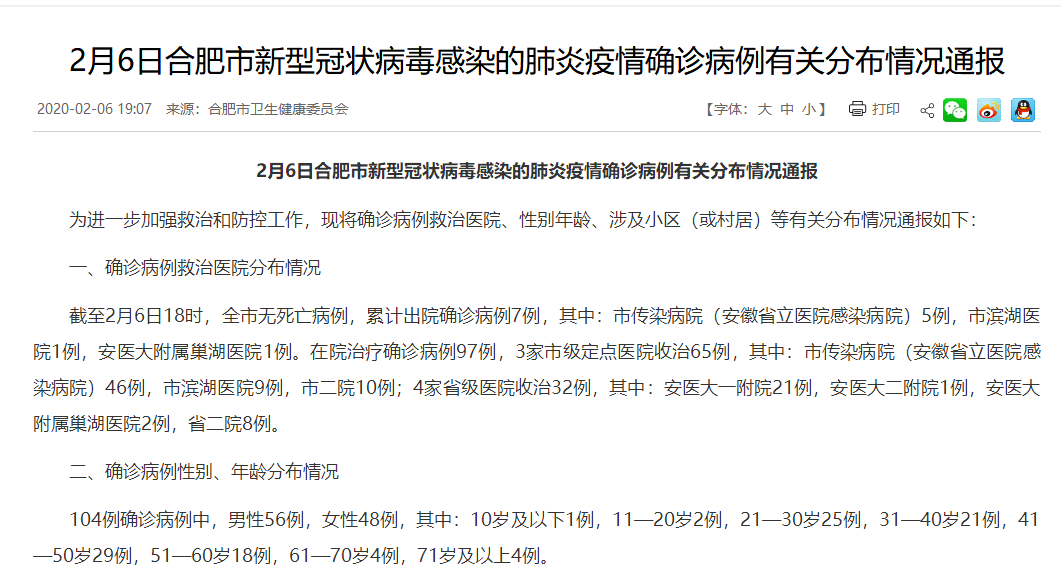

合肥作为安徽省的政治、经济、文化中心,人口流动性大,疫情防控压力较大,根据官方通报,合肥在疫情期间曾出现零星死亡病例,但总体死亡率较低,这得益于高效的防控体系和医疗资源的合理调配。

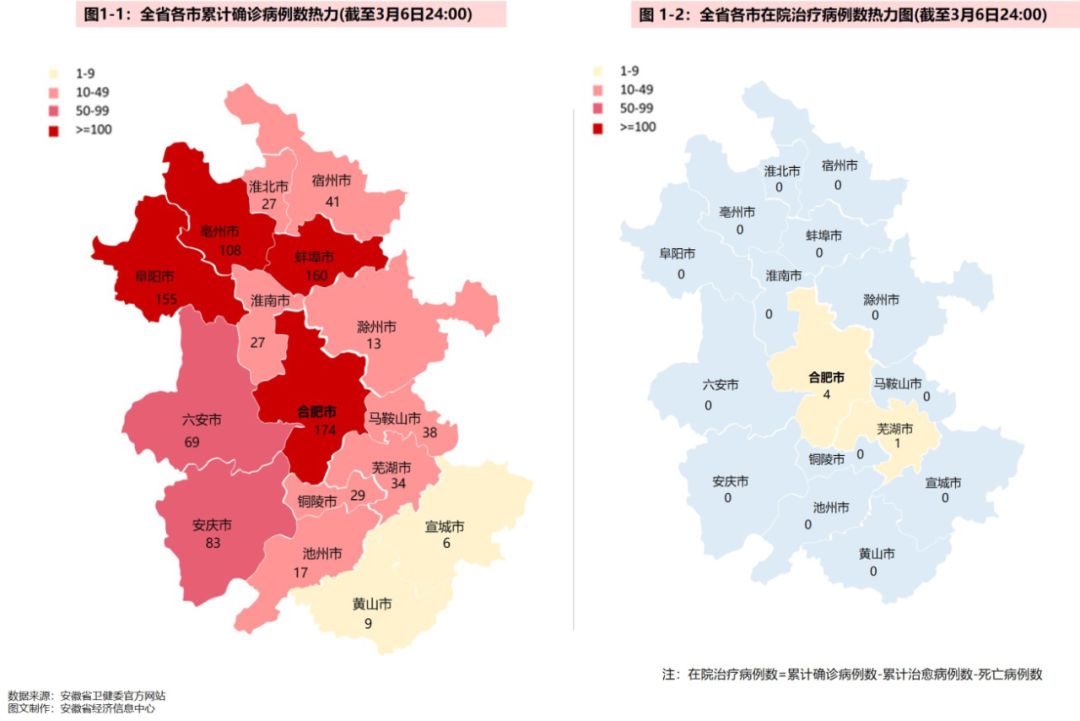

死亡病例的地域分布

合肥疫情死亡病例的来源并非单一,既有本地居民,也有外来流动人员,具体来看:

- 本地居民:部分老年患者或有基础疾病的人群,因免疫力较低,感染后病情恶化风险较高。

- 外地务工或探亲人员:部分死亡病例为外地来肥人员,因疫情突发未能及时得到有效救治。

- 特殊群体(如养老院、医院住院患者):聚集性感染曾导致个别高风险场所出现死亡病例。

官方数据与信息披露

合肥市政府在疫情期间坚持透明公开原则,定期发布疫情数据,但出于隐私保护,通常不会详细公布死亡病例的具体籍贯,公众可通过官方渠道了解总体趋势,但个人身份信息受到严格保护。

为何公众关注“死亡病例是哪里人”?

公众对死亡病例来源的关注,主要源于以下几个因素:

- 地域歧视与污名化:疫情初期,某些地区因病例较多被贴上标签,导致地域歧视现象。

- 防控政策调整:不同地区的疫情严重程度可能影响出行、隔离等政策。

- 个人防护意识:了解病例来源有助于公众判断风险,调整防护措施。

过度关注病例籍贯可能导致信息失真,甚至引发不必要的恐慌,官方在信息披露时需平衡透明度和隐私保护。

合肥疫情防控的成功经验与挑战

成功经验

- 快速响应机制:合肥在发现疫情后迅速启动应急预案,如2022年某次疫情中,24小时内完成重点区域核酸检测。

- 医疗资源保障:合肥三甲医院较多,重症救治能力较强,降低了死亡率。

- 科技助力防控:运用大数据追踪密接者,提高流调效率。

面临的挑战

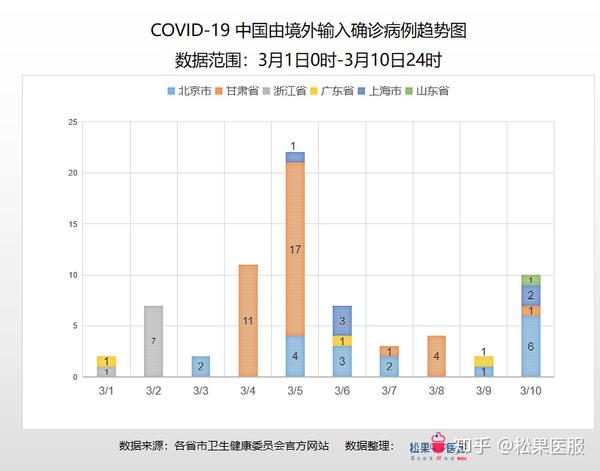

- 流动人口管理:合肥作为省会城市,外来人口多,增加了防控难度。

- 信息透明度与谣言治理:部分不实信息曾引发社会焦虑,需加强舆情引导。

- 长期防控疲劳:部分居民对频繁的核酸检测和管控措施产生倦怠心理。

如何科学看待疫情死亡数据?

- 避免地域标签化:死亡病例的分布受多种因素影响,不应简单归因于某一地区。

- 关注高危人群防护:老年人、慢性病患者等群体需重点保护。

- 理性看待数据波动:疫情发展具有不确定性,短期数据变化不代表长期趋势。

未来疫情防控的建议

- 加强区域协作:合肥与周边城市应建立联防联控机制,减少因人口流动导致的传播风险。

- 优化医疗资源配置:提升基层医疗机构救治能力,确保重症患者得到及时治疗。

- 提高公众科学素养:通过科普宣传减少恐慌,倡导理性防疫。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~