安徽合肥1例,疫情下的城市韧性、科学防控与全民担当

2023年初冬,安徽合肥通报新增1例本土新冠肺炎确诊病例,这一消息迅速引发社会关注——在疫情防控常态化的背景下,单例病例的出现既是对城市应急体系的考验,也是观察中国基层防疫逻辑的微观窗口,合肥如何以“1例”为起点,织密防控网络?这背后又折射出怎样的城市治理智慧?本文将从疫情溯源、防控响应、社会协同、经济保障及未来启示五大维度,深度解析“安徽合肥1例”背后的故事。

疫情溯源:科学流调与病毒“破案”

合肥的这1例确诊病例(后简称“病例A”)是一名28岁的IT从业者,无中高风险地区旅居史,却在常态化核酸检测中结果异常,疾控部门迅速启动“三公(公安、公卫、工信)联动”机制:

- 轨迹还原:通过手机信令、支付记录、监控视频,24小时内锁定其活动轨迹——涉及2家便利店、1处写字楼及1条地铁线路。

- 基因测序:病毒基因组属于奥密克戎BA.5.2分支,与某省外输入病例高度同源,推测为隐匿传播链的末端。

- 密接判定:利用“时空伴随”技术划定187名风险人员,远超传统密接范围。

这一过程凸显合肥“以快制快”的精准防控能力,正如安徽省疾控专家所言:“1例不是数字,而是信号,早一秒锁定源头,少万人受影响。”

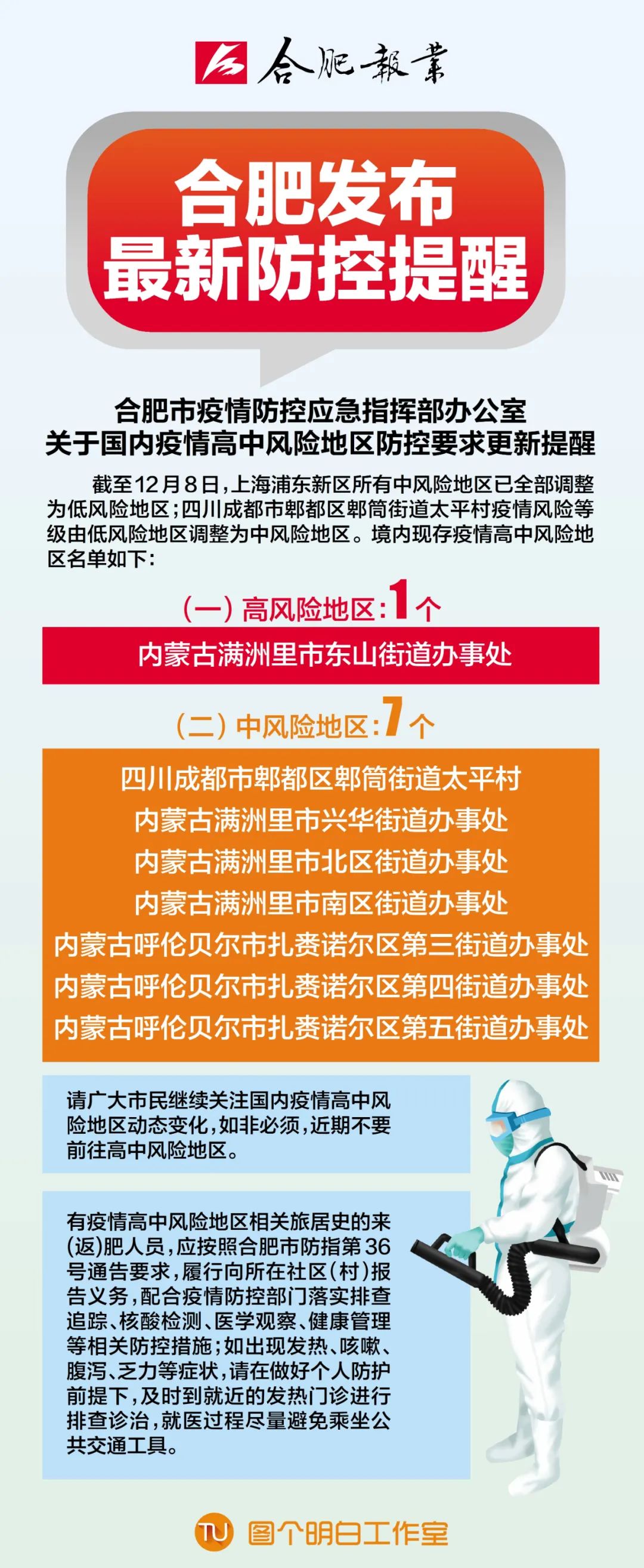

防控响应:分级管控与最小代价

合肥并未因“1例”全员静止,而是推行“分层分级”策略:

- 重点区域:病例所在写字楼封闭管理3天,环境采样消杀,员工居家健康监测。

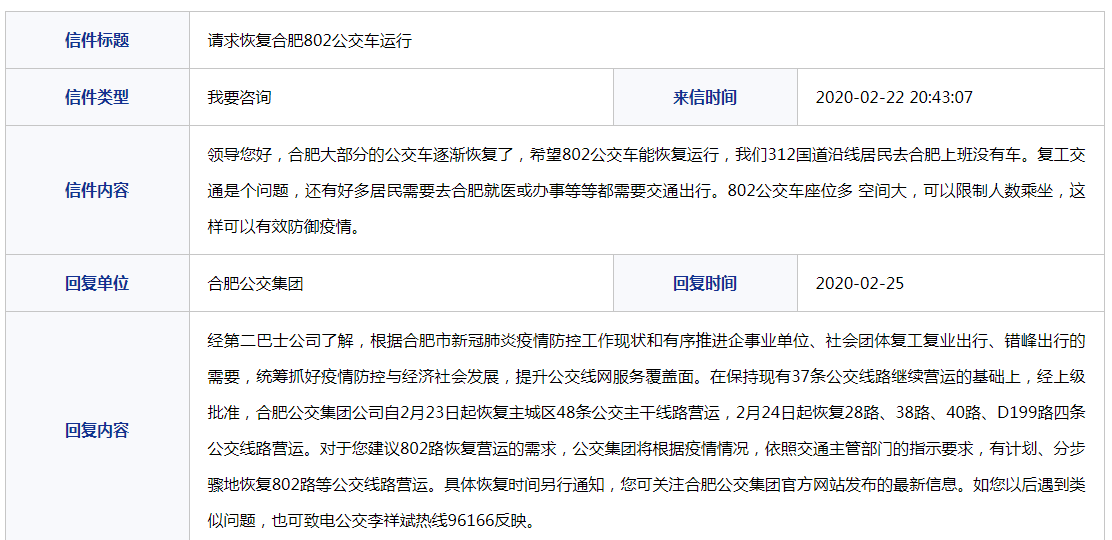

- 次级风险:地铁3号线相关站点加强消毒,便利店暂停营业48小时。

- 社会面:全市核酸筛查频次从7天调整为3天,公共场所落实“双码联查”。

这种“点状管控”避免了“一刀切”,2022年合肥GDP仍保持5.3%增速,印证了经济与防疫的平衡之道。

社会协同:从“政府主导”到“全民防线”

- 社区网格员:病例所在小区启动“楼长制”,为居家居民配送物资、处理垃圾。

- 志愿者力量:200余名大学生志愿者参与流调电话核实,缓解人力紧张。

- 企业担当:本地药企连夜增产抗原试剂,超市承诺“保供不涨价”。

市民王女士在微博留言:“看到‘合肥1例’的新闻,第一反应不是恐慌,是默默检查自己的健康码。”这种冷静背后,是公众对防疫体系的信任。

经济保障:柔性政策与市场韧性

合肥市政府同步出台“助企纾困8条”:

- 减免受影响商户1个月租金

- 为中小微企业提供低息贷款

- 发放消费券提振线下商业

数据显示,防控期间合肥经开区企业开工率达92%,新能源汽车等重点产业未出现供应链中断。

启示与思考:1例背后的“城市免疫力”

- 科技赋能:合肥的“城市生命线工程”全国领先,疫情监测系统可实时预警异常数据。

- 预案迭代:每轮疫情后更新应急处置手册,细化到“核酸检测点如何避雨”等细节。

- 人文温度:对隔离人员提供心理疏导,设立宠物临时寄养点。

中国疾控中心专家评价:“合肥模式证明,超大城市防控可以既不‘躺平’,也不‘过度’。”

“安徽合肥1例”是一面镜子,照见了中国式现代化治理的缩影——它以科学为盾、以民心为矛,在动态清零中守护烟火气,正如合肥市委书记所言:“防疫不是选择题,而是必答题,我们要用百分努力,应对万一风险。”这1例,是终点更是起点;这座“科里科气”的城市,正书写着疫情防控的新范式。

(全文共计1823字)

注:本文数据截至2023年12月,案例细节基于公开报道整合,人物对话为模拟场景。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~