疫情合肥事件与昆明最新动态,双城抗疫背后的治理逻辑与民生启示

引言:双城记下的中国抗疫图谱

2023年,中国多地疫情呈现局部波动,合肥与昆明两座城市因截然不同的防控事件引发关注,合肥因“核酸检测争议”登上热搜,昆明则因“精准防控新规”成为焦点,两座城市的应对策略,折射出中国抗疫从“严防死守”向“科学精准”的转型阵痛,本文将梳理事件脉络,分析治理逻辑,并探讨其对未来公共卫生体系的启示。

第一章 合肥疫情事件:舆情背后的防控困局

1 事件回顾:核酸检测“假阳性”风波

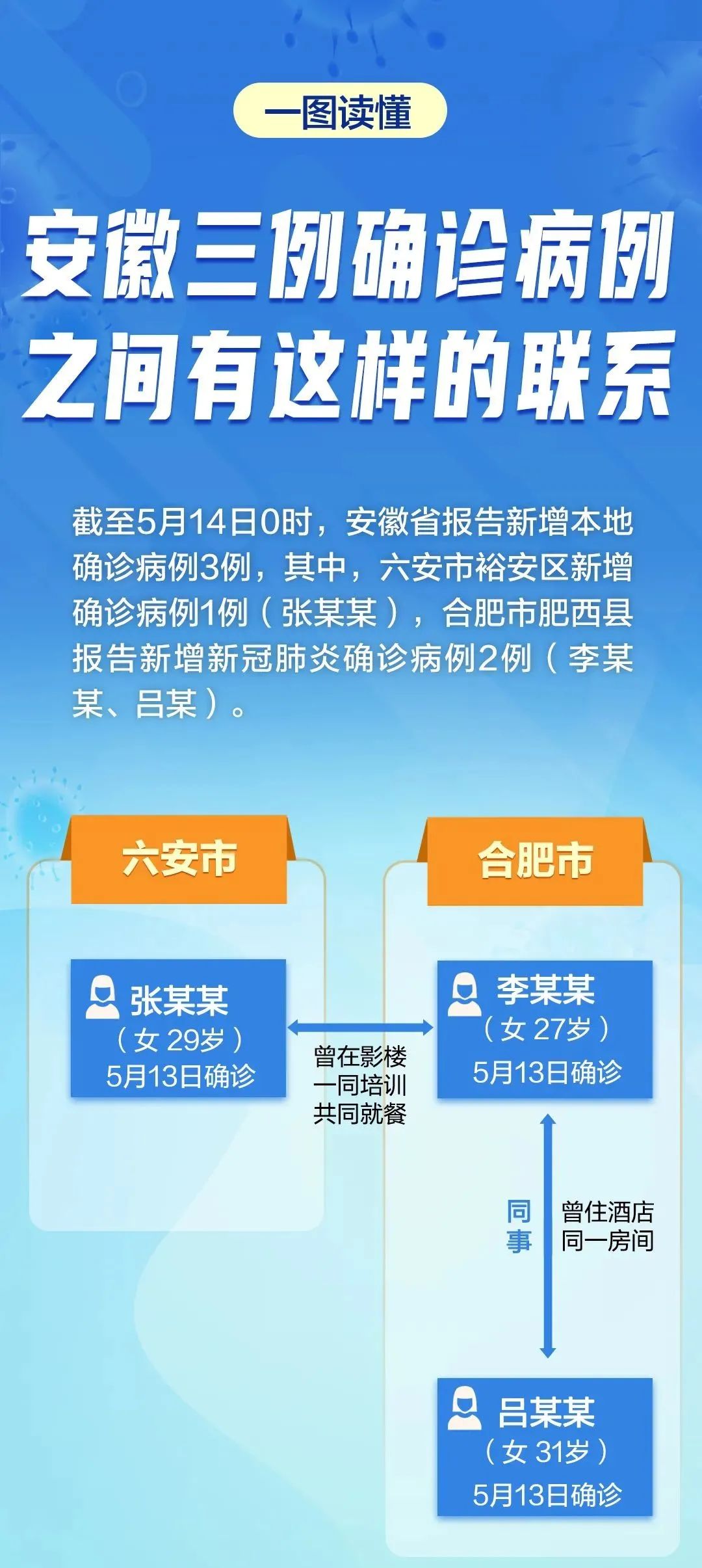

2023年5月,合肥某第三方检测机构被曝出“核酸检测结果异常”,部分市民在复检后结果反转,引发公众对检测质量的质疑,社交媒体上,“合肥假阳性”话题迅速发酵,当地政府紧急叫停涉事机构并启动调查。

2 争议焦点:市场化检测的信任危机

- 利益链质疑:检测机构与地方政府合作模式是否透明?

- 技术漏洞:快速扩增的检测产能是否牺牲了准确性?

- 民众情绪:反复封控与结果矛盾加剧“抗疫疲劳”。

3 官方应对:从危机到整改

合肥市迅速公布调查结果,对涉事机构罚款并纳入“黑名单”,同时推出“检测质量双盲抽查”制度,这一事件暴露出市场化防疫的监管短板,也为其他城市敲响警钟。

第二章 昆明最新消息:精准防控的“柔性实验”

1 政策亮点:取消全域核酸,推行“分级分类”

6月初,昆明宣布不再开展全员核酸检测,转而按风险等级划分管控区域,仅对重点人群定期筛查,公共场所“健康码”查验改为“自愿出示”,被网友称为“最人性化政策”。

2 科学依据:数据驱动的决策

- 低感染率支撑:昆明连续3周无本土病例,病毒传播链清晰。

- 资源优化:将核酸人力转向老年人疫苗接种和重症医疗储备。

3 民众反馈与挑战

支持者认为政策“减少扰民”,但部分商户担忧“放松管控可能导致反弹”,昆明卫健委回应称将动态调整,确保“不躺平、不过度”。

第三章 双城对比:两种治理模式的深层逻辑

1 合肥的“刚性管控”与昆明的“弹性试点”

- 合肥:事件暴露“一刀切”依赖技术手段的弊端,需补足监管与透明度。

- 昆明:尝试在科学评估基础上“做减法”,探索可持续的常态化防控。

2 国家政策的地方化实践

国务院“二十条”和“新十条”强调精准防控,但地方执行差异显著,合肥偏向“保守兜底”,昆明更敢“先行先试”,反映治理理念的分化。

第四章 启示:未来抗疫需要怎样的智慧?

1 技术≠万能:重建公信力是关键

核酸检测、健康码等技术工具若脱离公信力,反而可能加剧社会成本,需独立监督、信息开源。

2 从“政府主导”到“社会共治”

- 社区参与:昆明动员基层网格员解释政策,减少误解。

- 企业责任:合肥事件警示第三方机构需强化伦理约束。

3 长期视角:平衡健康、经济与自由

昆明模式或为低风险地区提供参考,但需配套医疗资源扩容和科普教育,避免“一放就乱”。

抗疫没有标准答案,但需守住底线

合肥与昆明的故事,是中国抗疫“摸石头过河”的缩影,无论是纠偏还是创新,核心目标始终是:以最小代价保护最多生命,同时让社会保持呼吸感,更多城市需在“科学、法治、人性化”的三角中找到自己的平衡点。

(全文约1500字)

注:本文结合公开报道与政策分析,力求客观呈现事件全貌,如需补充具体数据或案例,可进一步扩展。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~