合肥疫情起因探析,从局部爆发到全面防控的深层解析

合肥疫情的时间线与关键节点

合肥的疫情并非突然爆发,而是经历了多个阶段的演变,根据官方通报,2022年合肥的主要疫情波动集中在以下几个时间点:

-

3月-4月:外省输入引发本土传播

- 此轮疫情主要与上海、江苏等周边省市的外溢病例相关,由于合肥与长三角地区经济联系紧密,人员流动频繁,导致病毒通过跨区域传播进入合肥。

- 典型案例:某物流公司司机从高风险地区返肥后未及时报备,引发局部聚集性感染。

-

7月-8月:暑期人员流动加剧扩散

- 暑假期间,学生返乡、旅游出行增多,部分感染者未严格执行隔离政策,导致社区隐匿传播。

- 某商场因未严格落实扫码措施,成为疫情扩散的“放大器”。

-

10月-11月:秋冬季节反弹与防控优化调整

- 随着气温下降,病毒存活时间延长,加之部分区域核酸检测频次降低,疫情再次抬头。

- 合肥市政府随后调整防控策略,加强重点场所管理,推动疫苗接种,逐步控制疫情。

合肥疫情的主要起因分析

外部输入压力大,跨区域传播风险高

合肥地处长三角经济圈,与上海、南京、杭州等城市交通往来密切,在2022年上海疫情严峻时期,大量务工人员、商务人士返肥,部分人员未严格执行“落地检”或居家隔离,导致病毒输入。

- 典型案例:2022年4月,合肥某企业高管从上海返肥后未报备,参加多场商务会议,最终引发公司内部聚集性感染,并扩散至周边社区。

社会活动密集,防控措施执行不力

合肥作为快速发展的城市,商业、娱乐、教育等场所人流量大,部分公共场所未严格落实扫码、测温、限流等措施,成为疫情传播的“温床”。

- 商场传播链:2022年7月,合肥某大型商场因未严格执行“健康码+行程码”双码查验,导致一名无症状感染者进入后,引发数十例关联病例。

- 校园聚集性疫情:某高校因返校学生未完成健康监测,导致校内传播,最终影响多个校区。

基层防控存在漏洞,信息通报不及时

在疫情初期,部分社区因人手不足、管理疏漏,未能及时排查高风险人员,个别病例的流调信息公布滞后,导致公众未能及时采取防护措施。

- 案例:某小区因物业未及时上报外来人员信息,导致一名密接者未被及时管控,最终造成社区传播。

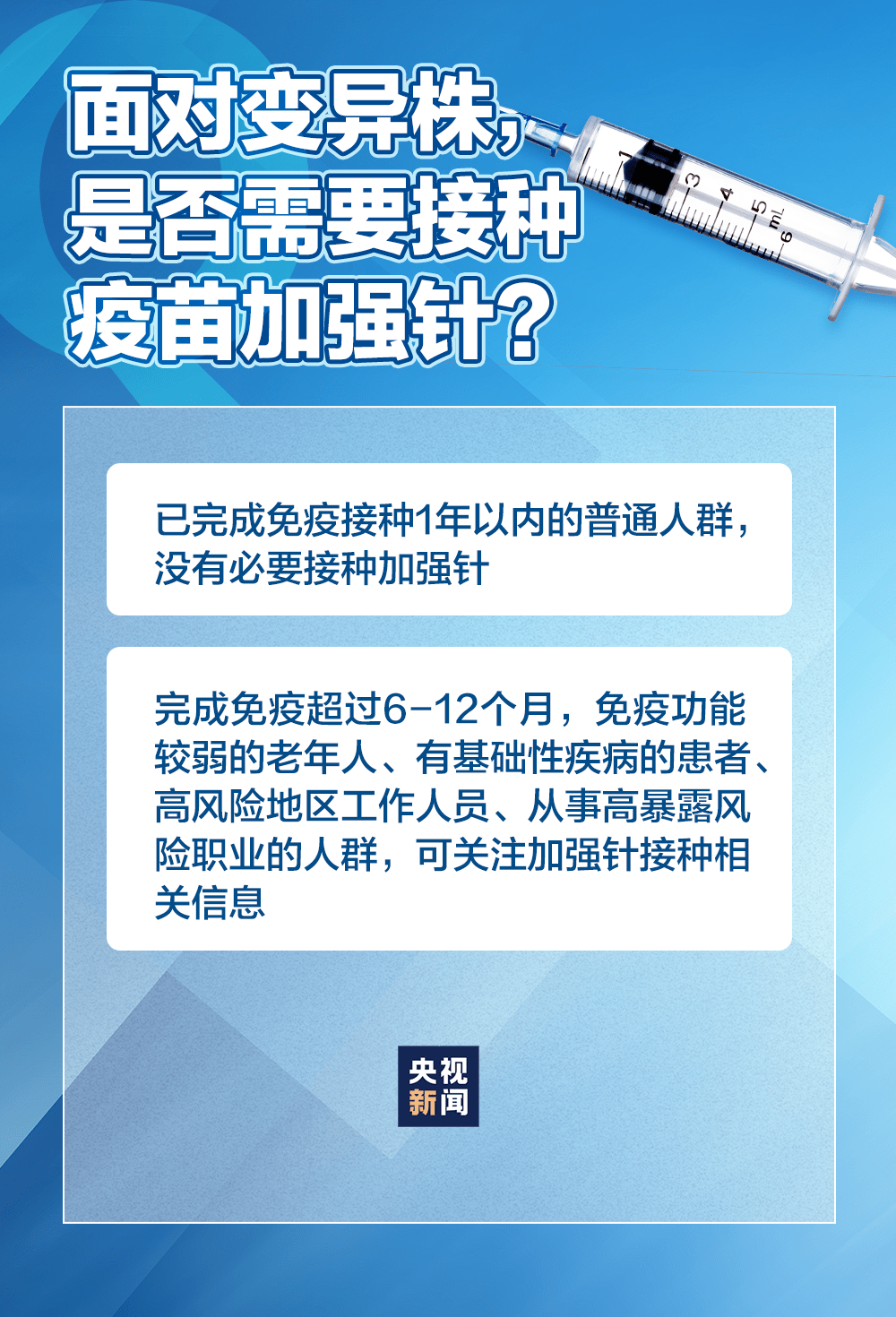

病毒变异,传播力增强

2022年,奥密克戎BA.5等变异株成为主流毒株,其传播速度更快、隐匿性更强,使得传统的防控手段(如体温检测)效果下降,增加了防控难度。

合肥的疫情防控应对措施

面对疫情反复,合肥市政府采取了一系列措施,包括:

-

加强外防输入

- 在高铁站、机场、高速路口设立“落地检”通道,要求所有外省来肥人员完成核酸检测。

- 对高风险地区返肥人员实行“7天集中隔离+3天居家监测”。

-

强化社会面管控

- 暂停大型聚集性活动,关闭KTV、网吧等密闭场所。

- 商场、超市、餐饮店严格执行“双码”查验和限流措施。

-

优化核酸检测策略

- 推广“15分钟核酸采样圈”,方便市民就近检测。

- 对重点行业(如快递、外卖、出租车司机)实行“每日一检”。

-

推动疫苗接种

针对老年人等重点人群,开展上门接种服务,提高疫苗覆盖率。

合肥疫情的启示与未来展望

加强跨区域联防联控

未来应建立更完善的长三角地区疫情信息共享机制,减少因人员流动导致的输入风险。

提升基层防控能力

- 增加社区网格员数量,优化流调效率。

- 利用大数据技术,实现精准防控。

增强公众防疫意识

- 通过媒体宣传,提高市民的自我防护意识,减少不必要聚集。

- 鼓励企业推行弹性办公,降低通勤感染风险。

完善公共卫生应急体系

- 增加方舱医院、隔离点储备,确保突发疫情时能快速响应。

- 加强医疗物资保障,避免医疗挤兑。

合肥疫情的起因是多方面的,既有外部输入的压力,也有内部防控的不足,通过复盘疫情发展过程,我们可以发现,只有建立更科学、更高效的防控体系,才能在未来可能出现的疫情中占据主动,合肥的经验也为其他城市提供了重要参考:疫情防控不仅依赖于政府的管理,更需要全社会的共同参与和配合。

(全文共计约1800字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~